改革开放40多年以来,中国书法创作的技艺和眼界有了长足的进步。书法界甚至有一种略带夸张的说法:30年前,在全国能获奖的书法作品,现在入选都很难了。当然,大量现代的展览和比赛及其高速的传播,既推动发展,也带来了新的问题。其中有两个相关的问题相当突出:一是关于“展览体”的反思与讨论;二是国展书家如何提升综合文化素养。应该说,如何可以超越技艺,进入一种相对自由表达的境界,是当前书法创作面临的一个重要问题。如果把蒋金明的书法创作放入这样的语境中来讨论,恰好可以对于这个问题有所回应,也可以更清晰地凸显其书法创作的价值所在。

有一回,去朋友办公室喝茶,抬头即见一幅蒋金明书法“种树待花”,除了字的味道别开生面,内容也显别致。我好奇地问:这是你请他写的?朋友回答:我让写“泡茶等花开”,不入他的法眼, 这是他想的内容。一时就有些感慨,他的书法的好,就好在一个“生”字,那是一种超越技艺的境界追求。无论是创作意涵还是创作技法,蒋金明都有当代书家身上较少见到的、能直入传统文人艺术精神内核的状态与修为。一个“生”字,不妨看作他超越凡常书手的文化命门之所在。

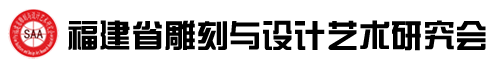

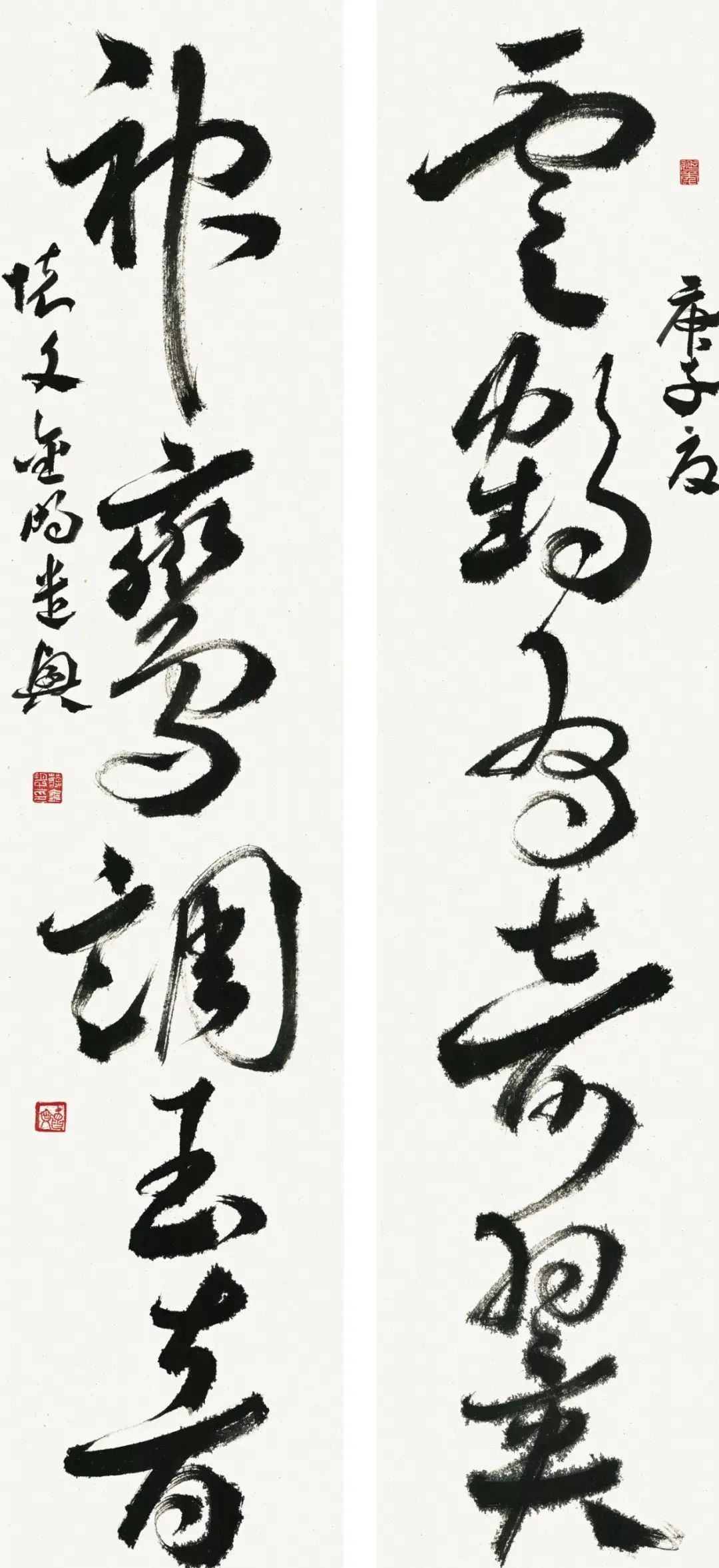

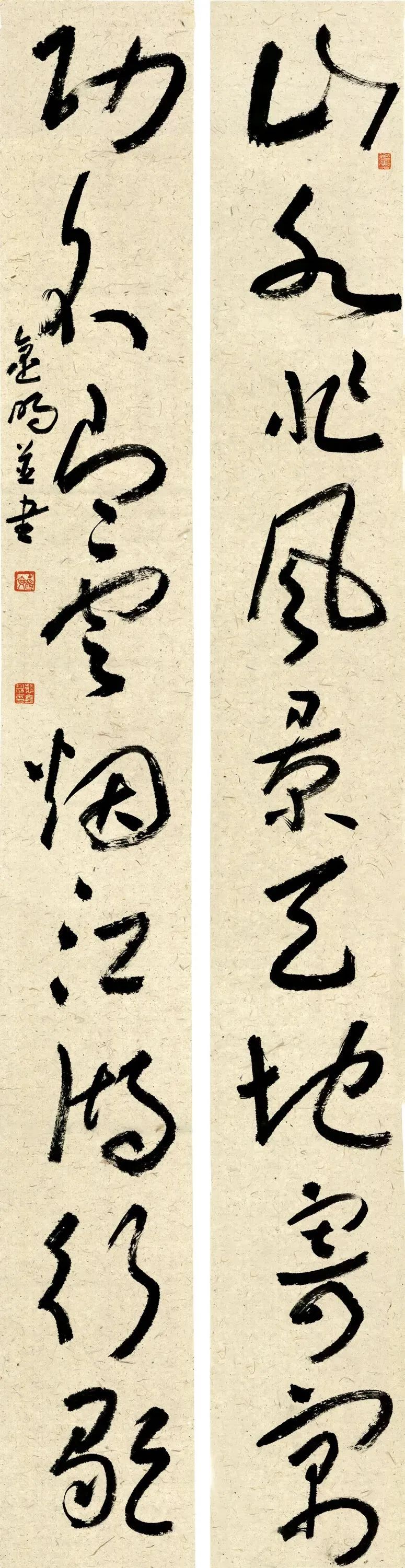

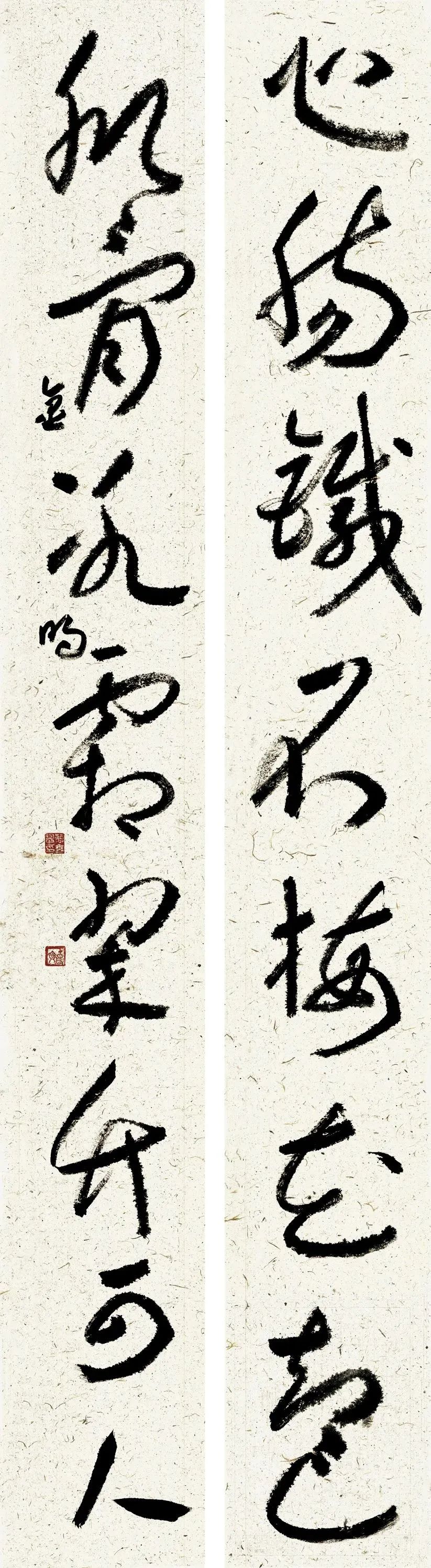

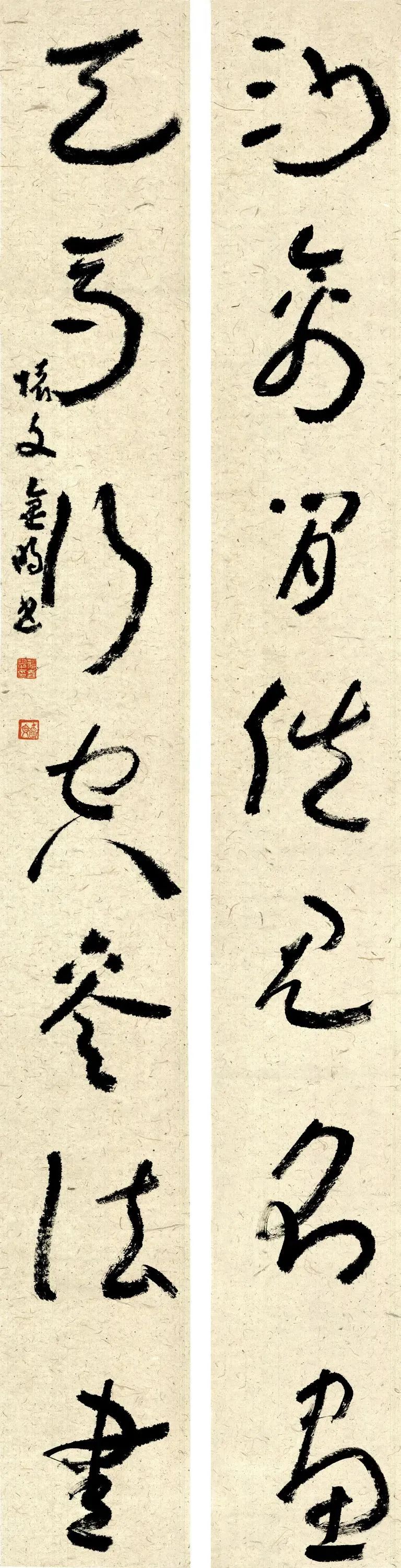

纸本设色 136×34cm×2

传统文人对艺术终生的追求,大体不过绚烂之极归于平淡。只不过能够抵达的人很少。因为这是一种整体性的生命状态,远不只是单纯技艺的锤炼可以做到。在绚与淡之间并不会自然过渡,如果缺乏可靠的津梁,恐怕无法抵达彼岸。水到渠成瓜熟蒂落,只是一种方便的说法,其间复杂曲折的成长过程往往被忽略。一朵花开,并不一定收获结果。否则,思想史上也不会有“顿悟”与“渐修”的千年公案。在我看来,通过一个“生”字和蒋金明书法创作的个案,或许可以部分解析从渐修到顿悟之间过渡转换的复杂过程,也可以回应技艺如何飞跃的问题。

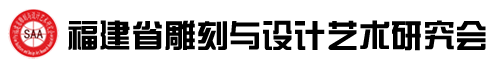

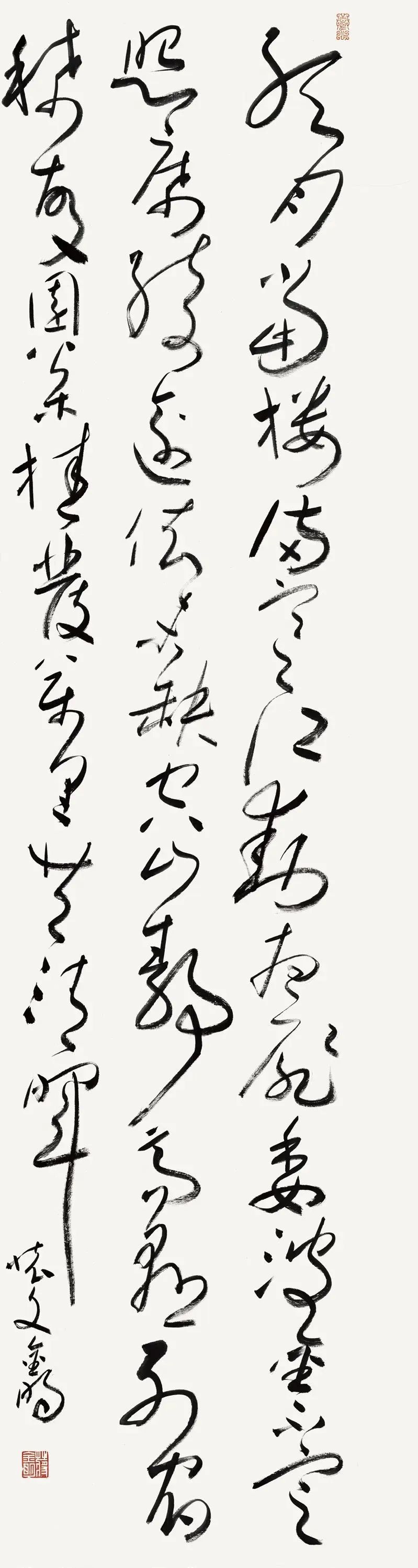

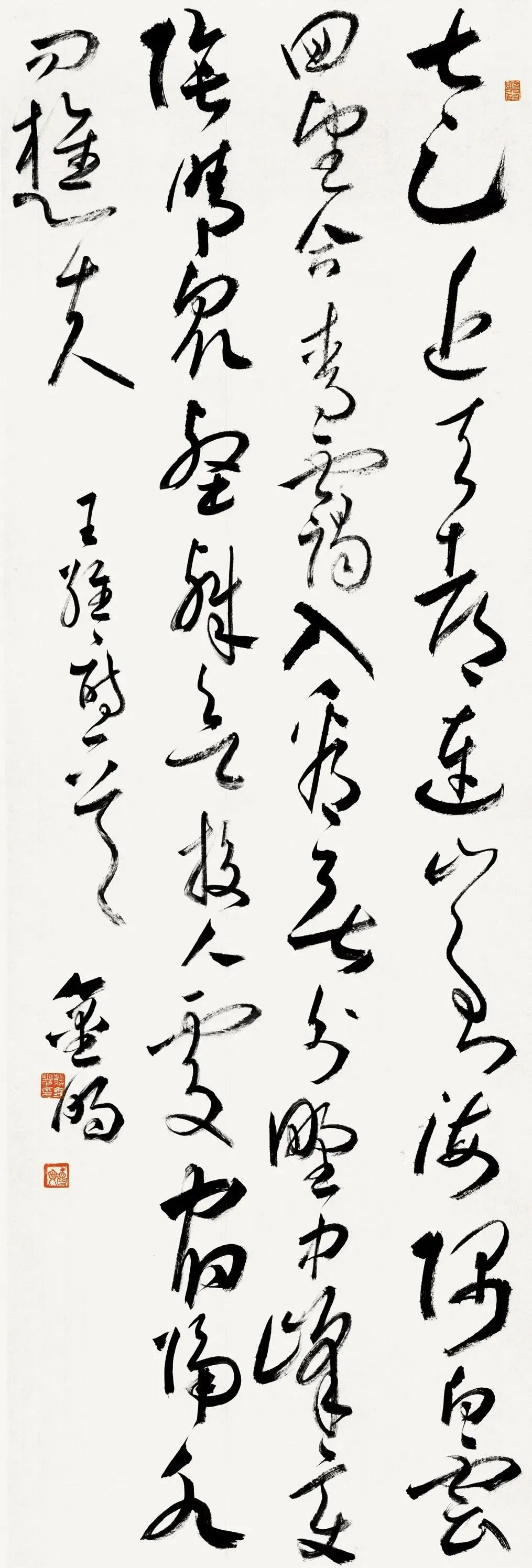

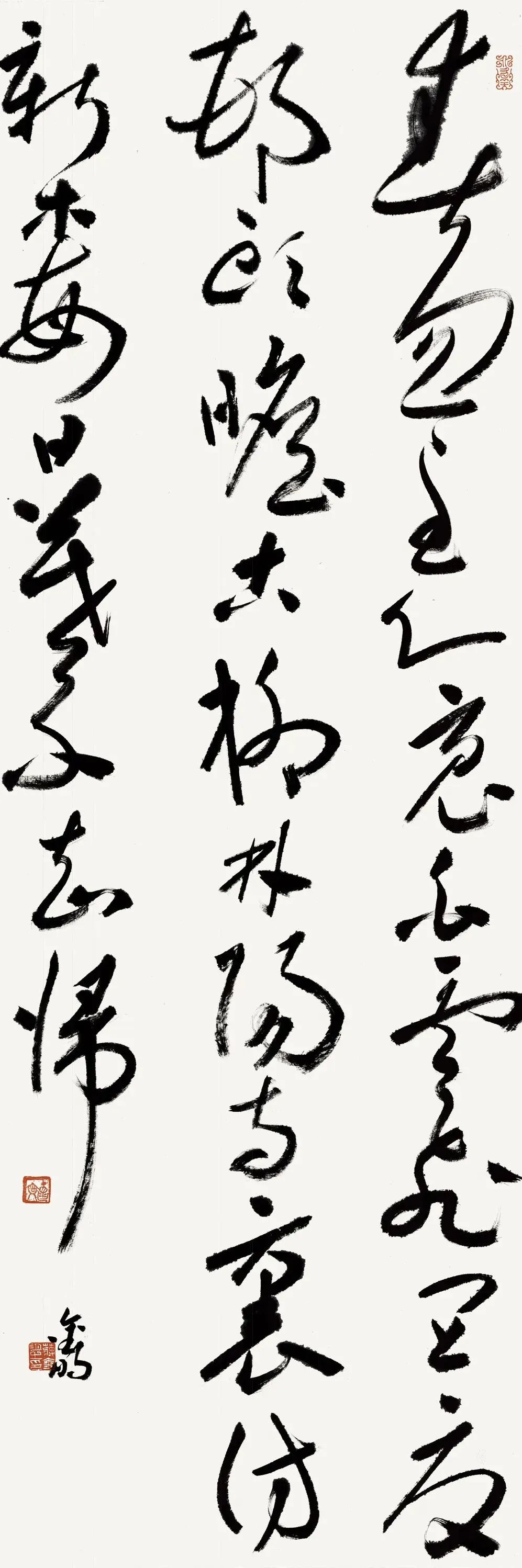

草书立轴 238×50cm

蒋金明近年来的书法创作,就显示出一种超越技巧之后的状态。他那种特别“生”的活力与滋味,是技艺娴熟之后的“透网之鳞”,超越技艺追求一种更为深广的内在发展动力。技巧“顿悟”所需的“临门一脚”,并不是一种“熟能生巧”的简单质变,而是包含了中国传统艺术精神中最有价值的一种内在超越。这种超越不仅仅靠纯技艺本身可以实现,而是依赖于艺术家长年努力积淀而成的一种精神素质。开阔深沉的胸襟与见识所获得的文化性力量,才是其最内在的动力。古人反复说道“胸次不可学”“气韵非师”,常常会被认为是一种不可捉摸的“玄学”,倒是明末董其昌说得更简明朴素,无非“读万卷书,行万里路”,能明理又践行,自然胸廓朗豁,生命会进入一个更开阔的境界。当然,这是董氏思想转折成熟后的结果,他晚年受思想界检讨激进心学的影响,也开始自检早年过分强调“顿悟”的偏颇,才意识到“渐修”是通往“顿悟”的重要门径。

草书立轴 238×50cm

如何才能经由规矩与技艺的锤炼,最终超越规矩获得“自由”,虽是中国历代艺术家念兹在兹的目标,然而落实到具体实践技艺上,一直语焉不详。倒是一次跟蒋金明讨论书法,他借助驾驶战斗机的例子,从“他山之石”的角度,把这个“超越规矩”的临门一脚说得较为明白。飞行员在所有驾驶门类职业里是最难的,而驾驶战斗机又是其中最难的,无论对于知识技能,还是身体素质,都是严峻的挑战。蒋金明曾经是一个时期里中国最杰出的战斗机飞行员,他也负责过空军飞行员的训练与作战。他说,成为最杰出的飞行员,有一个关键的“心理关”要过。当知识、技能与身体各项素质都过关之后,有一份“胆气”,把一切安危得失都暂时忘掉,沉浸在一种单纯的驾驭控制的自信之中,才能实现驾驶技术的飞跃,进而挑战技术的极限,也才是应对各种突发情况的最好状态。可惜大多数优秀飞行员就是跨不过这一关。他说道,这跟书法有相通之处。在掌握了技艺规矩之后,书法家只有自信而忘我地表达,才能脱出蹊径,摸到自由创造的门径。说到这里,不由得想起元代书法家康里巎巎所说,书家可贵者,“胆!胆!胆!”

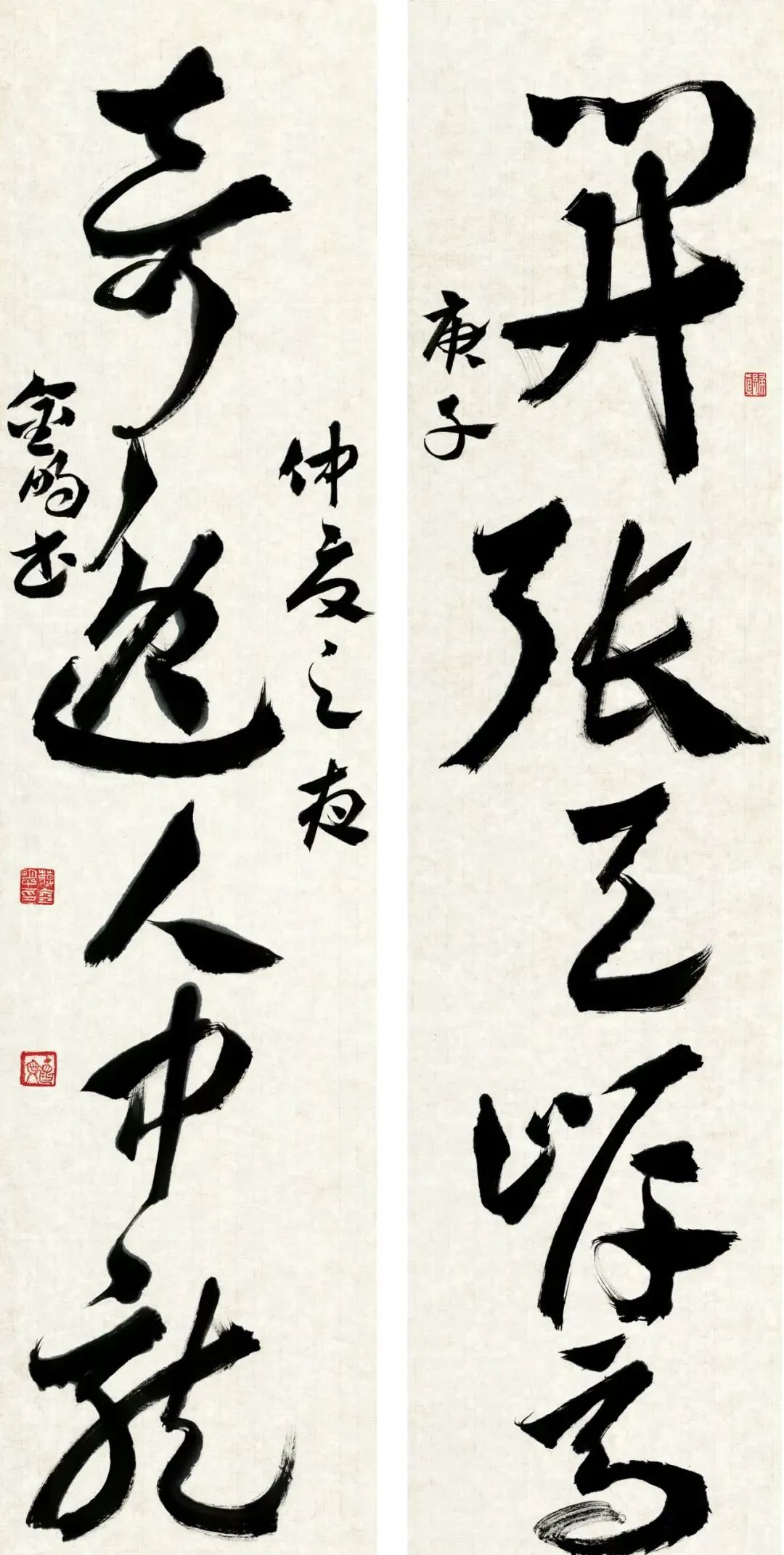

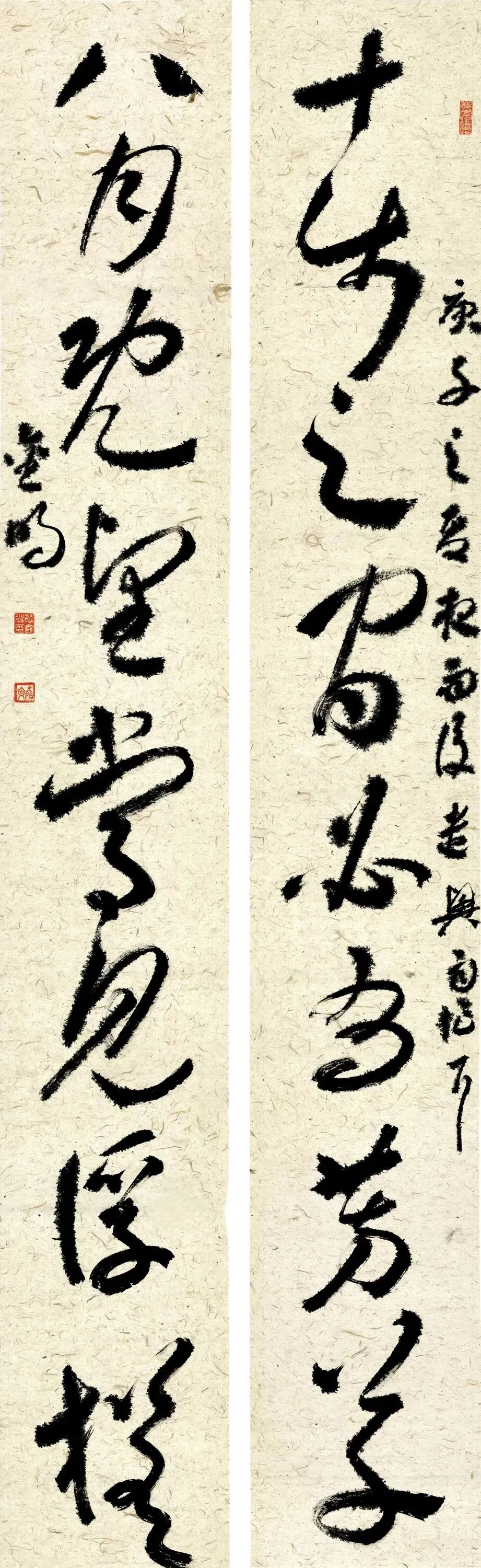

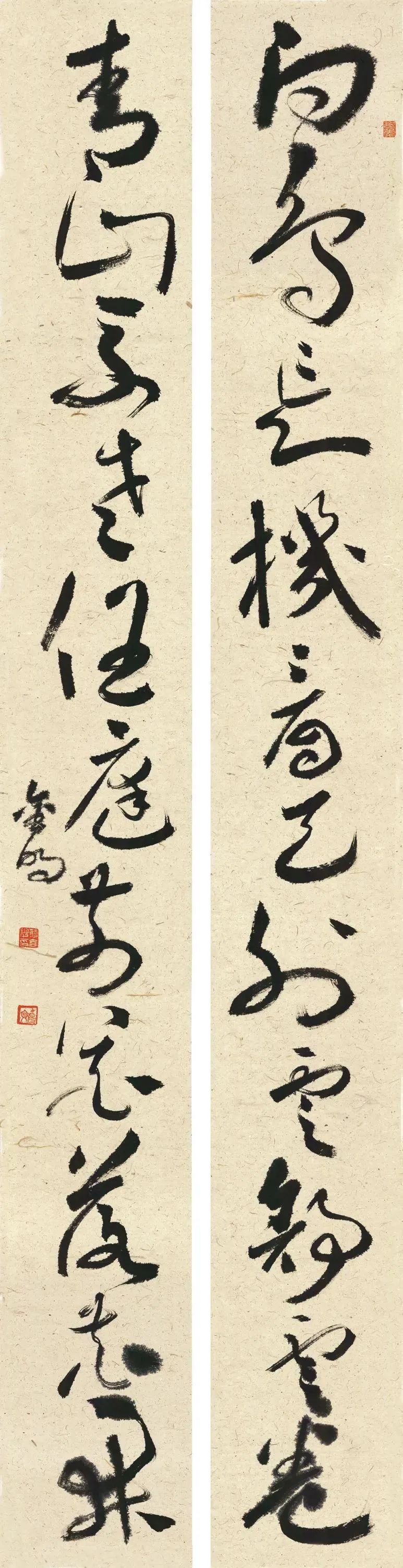

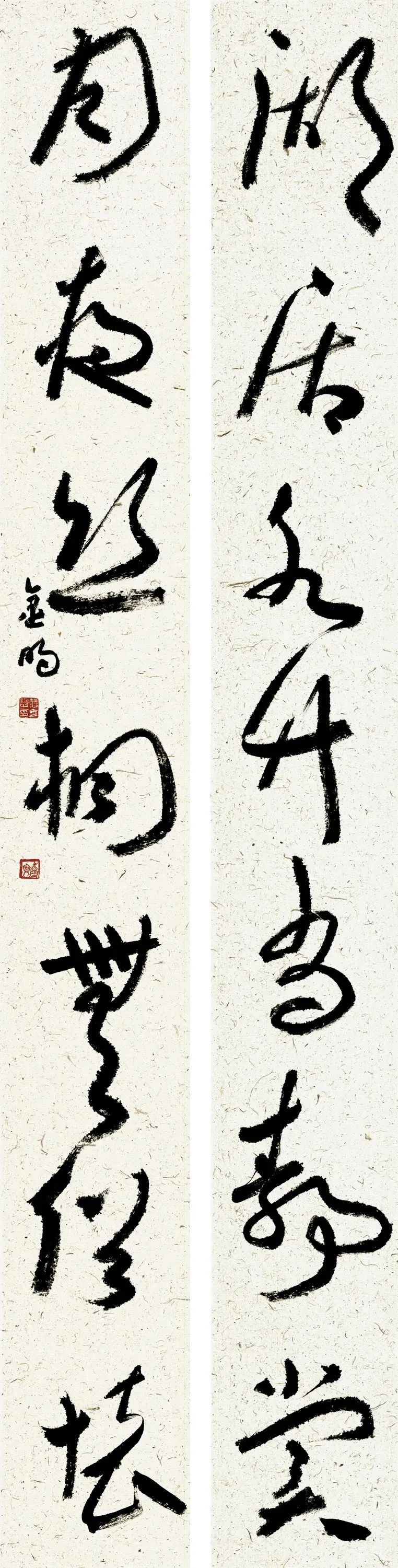

纸本设色 180×30cm×2

然而,如何“胆气过人”,或者说“胆气如何过人”才是关键所在。当代许多“展览体”的书写者似乎不缺乏表面上的勇气。可惜,许多作品过于追求短期功利,过度精心制作,这不可避免地会留下单薄与刻意的痕迹。创作缺乏充分的沉淀,无论技艺与自我,都难以实现一种“超越”的状态。依赖短期操练、用力使笔表现出来的一种胆量,笔画间的起承转合自然不免带着一些粗糙。中国传统艺术技艺观中,最深刻的是“欲知真放始精微”。那是一种追求“笔不到意到”的内在饱满,是在恣意放松里抵达最精准表现的“写意”,是精气神充盈之后的境界提升。而这种状态,不仅需要长年累月的技艺准备,更需要一种阔大的心胸为前提。而这两种素质,书法家蒋金明显然不缺乏。

艺术创作者需要的一种整体性心理素质,中国历代艺术观念其实是反复论述过的,无非就是“艺如其人”。书法上,清代刘熙载的表述最多人引述:“如其学,如其才,如其志。”(《艺概·书概》),而蒋金明的胆气,确实来自他过人的志向与才学。

纸本设色 136cm×34cm×2

蒋金明有幸出生并成长于一个书法与诗词氛围极为深厚的家庭与环境。他的家乡江苏沭阳文化积淀深厚,早在周代就建有城邑,在当代是著名的“中国书法之乡”。他常常自称“标准理工男”,可是每次谈起少年时期,他满是与书法诗词相关的回忆,那些早年的文化熏陶令他一生受益无穷。他出身中医世家,他父亲就是一位爱好诗词书法的老中医。蒋金明的身体与智能从小就特别优越,功课从来不在话下,父亲担心其旺盛的精力会消耗过猛过野,规定他每天一定要写满百字大楷才能出门。他也由此打下了相当坚实的书法根基。而其家乡每年春节各家门楣上的对联,更是文采与书法的无声竞技场。春节期间上街,许多人会细细品评各家联文与书艺的得失。父亲也经常带着他们兄弟,一家家认真读过去。与诗词一道,他哥哥比他更沉迷,一直到现在,时常有新作。

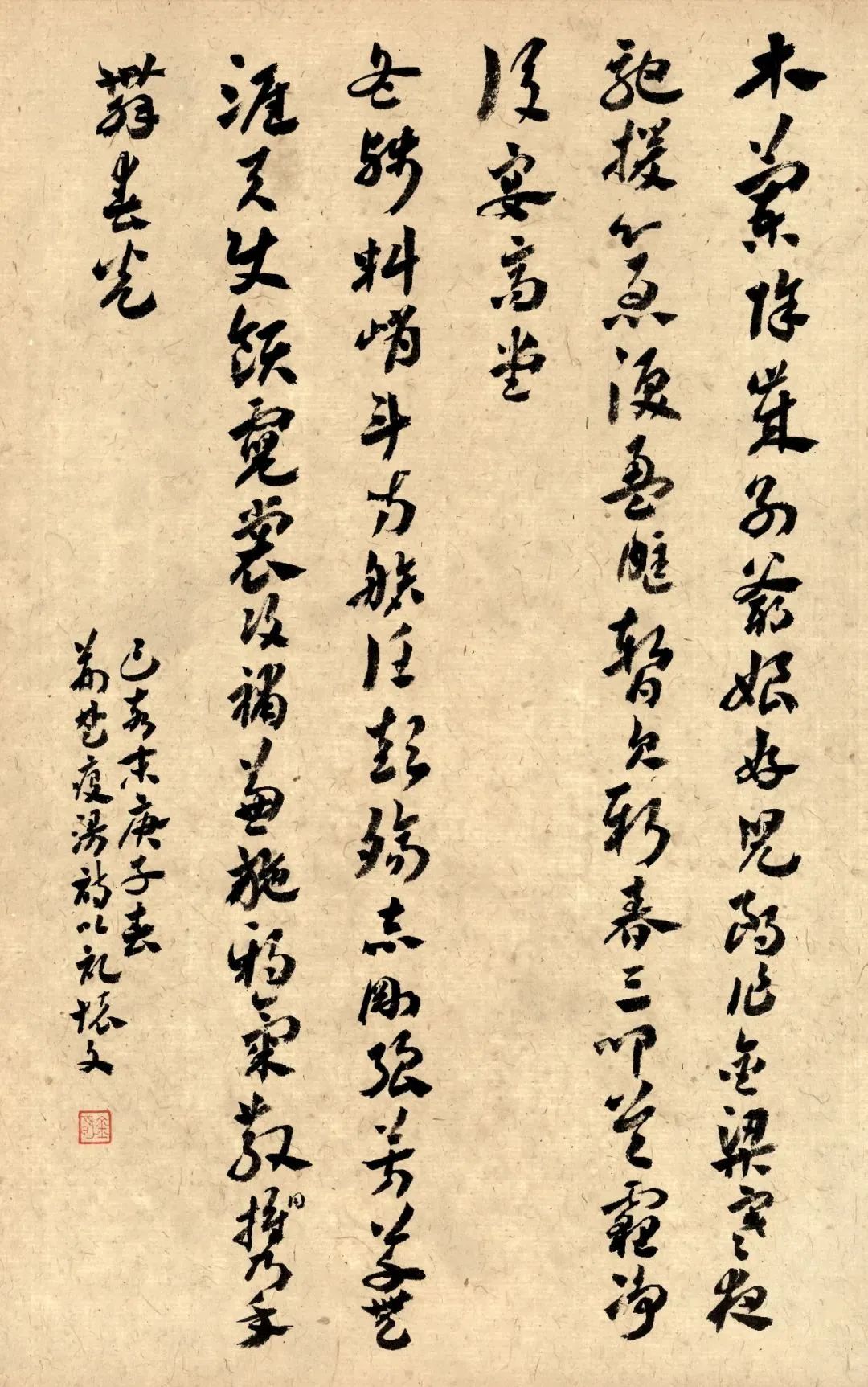

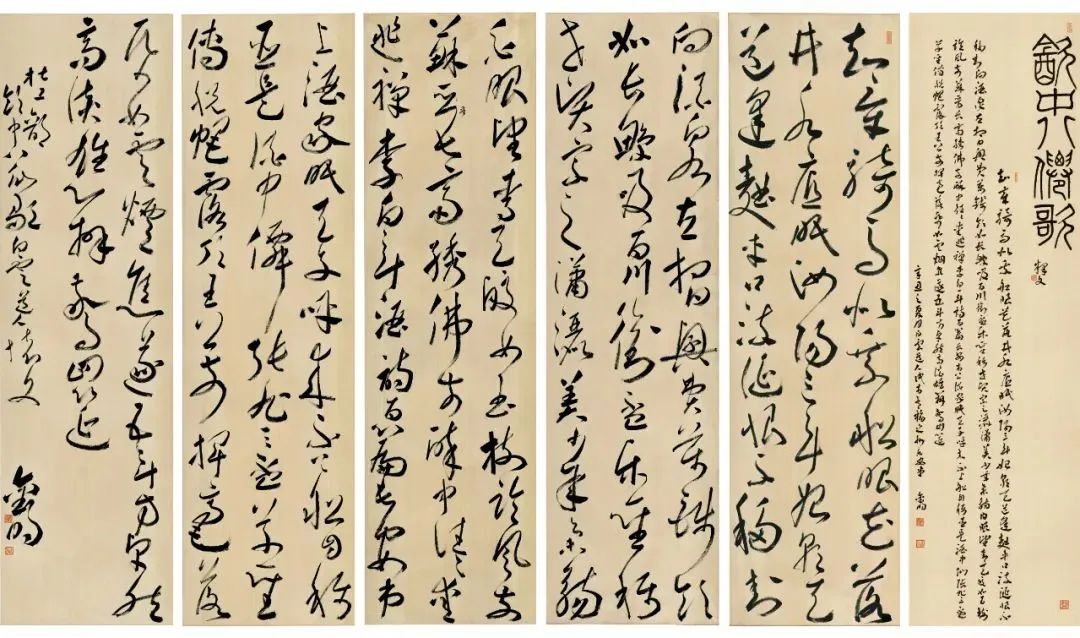

纸本设色 238×50cm×6

从小那些日常化的传统艺术氛围,为富于才华的蒋金明打开了更多的成长维度,令他无论求学阶段还是高度专业化的工作时期,都有能力积极参与各种专业艺术活动,也结交到许多优秀的艺术家与文化人。他的书法,就参加了中国书法家协会主办的诸多大展并获奖,其中最为人瞩目的应是中国首届“兰亭奖”的斩获。那些优秀的文化人以及与之相关的文艺活动,在紧张的工作节奏中,给了他更多回旋与反观的精神领域与生命空间,也给了他更多可资借鉴与参照的文化视角。

蒋金明倒是合于《论语》“学而优则仕”的原义。“优”原是有余力与闲暇的意思。对于蒋金明而言,艺术创作与他的工作、生活完全水乳交融。他那游刃有余的状态真是令人敬佩与羡慕,事业上追求卓越与生活中悠游艺术相辅相成、相互滋养。

纸本设色 34×50cm

他成为军人之后,挑战的是最难的空军,并成为其中标杆式的人物。当时中国空军有“北蒋南常”之说。他担负的也是最有难度的职责——曾先后担任空军作战、军训部部长与某前线空军参座。他自空军被人才引进福建省住建厅,很快就打开了工作新局面。才接手工作不久,就代表福建省住建厅参加了一次全国建设行业的高峰论坛。他的发言引起热烈反响,这是他从长年的文化素养中提炼而来的。他借中国传统建筑空间中的匾额与对联,来论述中国建筑的核心物理空间并深入文化空间。他在住建厅的一项重要工作,就是推进福建省古村落及其建筑的保护。他不仅筹集争取了大量的资金,更是引入了大量专家学者来参与。在这个过程中,他踏遍并深入福建省留存极为丰厚的几百个古村落。此后一大批吟咏福建古村落的优秀诗词从他的手下不断流淌出来。

纸本设色 34×50cm

鹊山一带秋景,画境清旷恬淡,表现出恬静而悠闲的田园风味。作品采有一次,他激动地讲起永泰芦川月洲给他的震动,那在他眼中景随步转、层层解开的物华春色,我作为听众都入了神。回头就收到他《思帝乡·春游芦川》四首,写得千回百折、宛转深情。仅录其一可窥一斑:“春日游,萼梅香月洲。夹岸千丛修竹,翠悠悠。渚上花红柳绿,水潺流。把酒东风醉,起沙鸥。”

工作过程中,他饱满的情怀总是借着诗作,成组成组地涌出来。有一次收到他的新作《古村追梦·八咏》,是八首《浣溪沙》外加一首《春访龙安村》,文字清澈,未染时习,不少篇句就令我吟咏再三。“稚子烹泉水,阿婆摘菜椒”,读到了乐府里的乡村味道;“四处书声鸣鹤巷,几时诗梦下渔船”则有唐人的开阔与惆怅;而“中原明月寄谁家”是英雄名士的气概。

纸本设色 76×248cm

蒋金明富余的精力里还有大写意花鸟的爱好。同样不愿流于一般水准,像所有爱好那样,他纯然是一种研究性的“玩”。写诗作画不满足于一点小才情就一组组地做。写荷一气“荷花十二咏”,画荷一挥“十二屏”,看能把荷花如何细细收拾。胸中有韵,笔触自然生花。还有他钟情的兰花,也是常画的题材。有时正是花叶末端那一点精微细挺的转折与出尖,透露出一种入骨的清冽。时人常常把兰花画得那么俗气,想来,不关笔墨,只是少了一点真情实意在心间。

纸本设色 76×248cm

由于精神世界充盈,岁月与经历在蒋金明身上很少留有痕迹。他是不多见的能够跳脱名利场习气的人。为人沉着斯文,坦荡从容,有谦谦君子之风,与他雄浑恣意的艺术风貌相表里。与之相交,同游谈艺,常恨日短。他看似雄强的艺术里有一种相当柔软细腻的情致,常常令人产生错觉,似乎与眼前这位爽朗刚强曾经担任空军首长职务的军人有些出入。然而,正是功业与艺术的并蒂,才使他的人生有丰富的维度与累积,产生源源不断的精神动力。

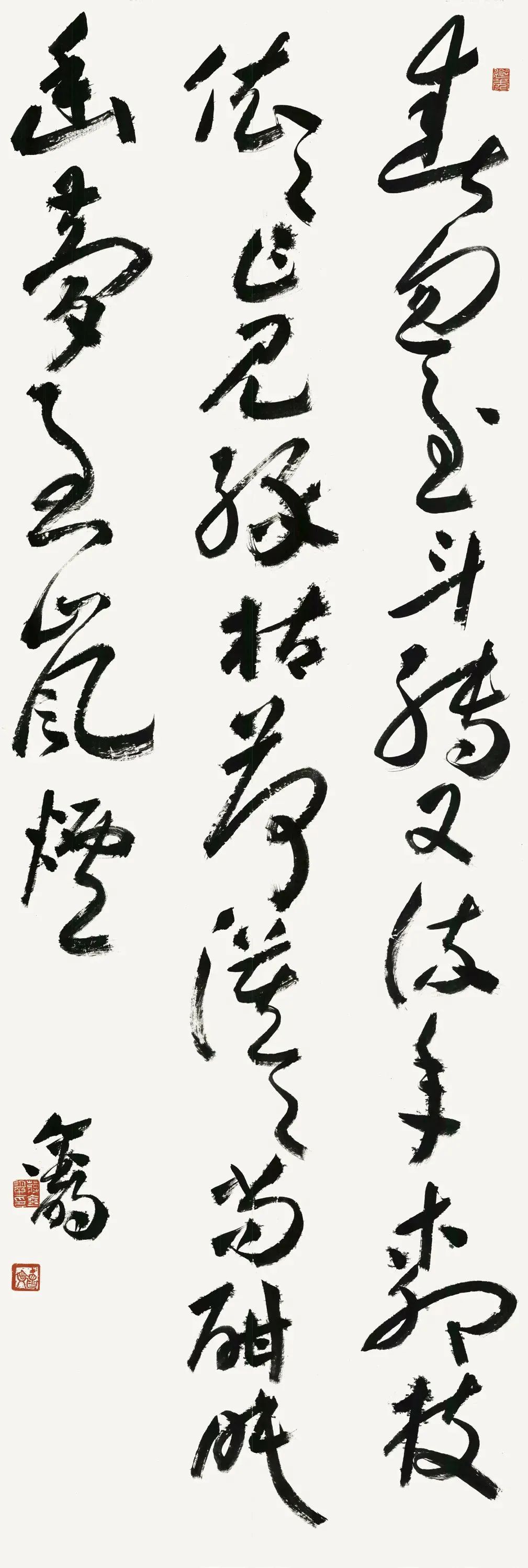

纸本设色 238×50cm

艺品书院欣赏,今日《艺品》小编将全面呈现蒋金明佳作,一睹其祥。出色的艺术背后一定会是一位出色的人物,就像书法史上我们熟悉的那些经典。

颜真卿就是能够下马为文、上马卫国的勇士,是敢置生死于度外的真英豪。他笔下的英雄气不只是一种简单附会。宋代书艺超群的米芾,讥讽过颜书:“颜真卿学褚遂良既成,自以挑剔名家,作用太过,无平淡天成之趣。……大抵颜、柳挑剔为后世丑怪恶札之祖,从此古法荡然无遗矣。”(《海岳题跋》)他不敢批评颜真卿的行书,就在批评唐楷时把颜柳一起骂了。其实颜书不论行楷,内在都贯注着一种米芾所缺少的正大深浑气象,那才是一种绚烂之极的“平淡天成”。而这种境界,恰恰就是米芾追求一生却无法抵达的。书法史总是把米芾置于苏东坡、黄庭坚之后,绝非技艺层面的差异,而是精神境界的不同。米芾的才华怎么强调都不过分,只是若就精神境界格局而言,远逊苏、黄那种心怀天下的开阔厚重。他们的开阔,显现于笔下就是有一种不沉迷于细节与技艺的松弛,这带来昂挺雍容的气度。相比较,米芾书法常常让人觉得太用力了。“挑剔名家,作用太过,无平淡天成之趣。为后世丑怪恶札之祖,从此古法荡然无遗”,如果放在米芾自己身上倒是更恰当。也许只有一些对历史文脉体察不够深切的人,才会试图为米芾翻案,他们也大概正是对技艺过于重视与沉迷,而忘记了中国艺术的更高境界是对技艺的超越。在一点上,蒋金明有自觉的清醒。他精通书法法则,也希望走向更阔大的境界,让艺术走向生生不息的终身修为之路。

纸本设色 238×50cm

终身修为有一个很大的特点,就是有更长远的眼光与规划。诚如孔子所教导,人生需要先立业,再不惑,才知天命,而后能从容。蒋金明在书法创作上似乎真有一种“按部就班”的创作历程。依赖于开阔平易不激不厉的心胸,他能够依从“循序渐进、水到渠成”的古训,而王阳明龙场顿悟则是他文化理想的样式。看他早年的创作,真行隶篆都下过很深的功夫,留待中年之后才放胆草书。

第一回看他当场作书,就对其下过的功夫有直接真切的体会。记得当时,他先写了一幅隶书横幅“云水漫”。下笔极为沉着稳重,没有一丝花招,却腕肘灵活使转自如,笔画多变极富表情,写得苍 劲又率意,既摇曳残破又温厚润泽,一下子就将人带入一种云气荡漾、水天苍茫的阔大意境里。接着是行书对联,同样是沉着,却又完全换了一种机敏宛转的笔调。那种转换,都是贴着创作内容很自然地出来,丝毫没有让人觉得生硬费力。看他下笔,那种动人的状态确实有直指人心的力道与淡定。他的一幅六尺五言行草联“泉清堪洗砚,山秀可藏书”,曾经令我印象深刻。字径挺大,写来却有如小品,笔画凝实而轻松跳脱。细品章法,竟是完全的套路化规则:一联字径大小大小大,另一联则小大小大小。字形有规律地相互参差映衬。“套路”在他手下却是活的,外行人不一定注意到这个匠心,因为整幅作品一气呵成,起伏节奏生动而有变化,动静缓急转换极放松,读来能充分感受到书写时的自信、自足与自然。巧妙安排却没有炫技,字里行间也不见惯性操作,而是感性生长笔笔相发。中国艺术程式化之“法”的深刻性与生长性,蒋金明显然是透彻把握的。

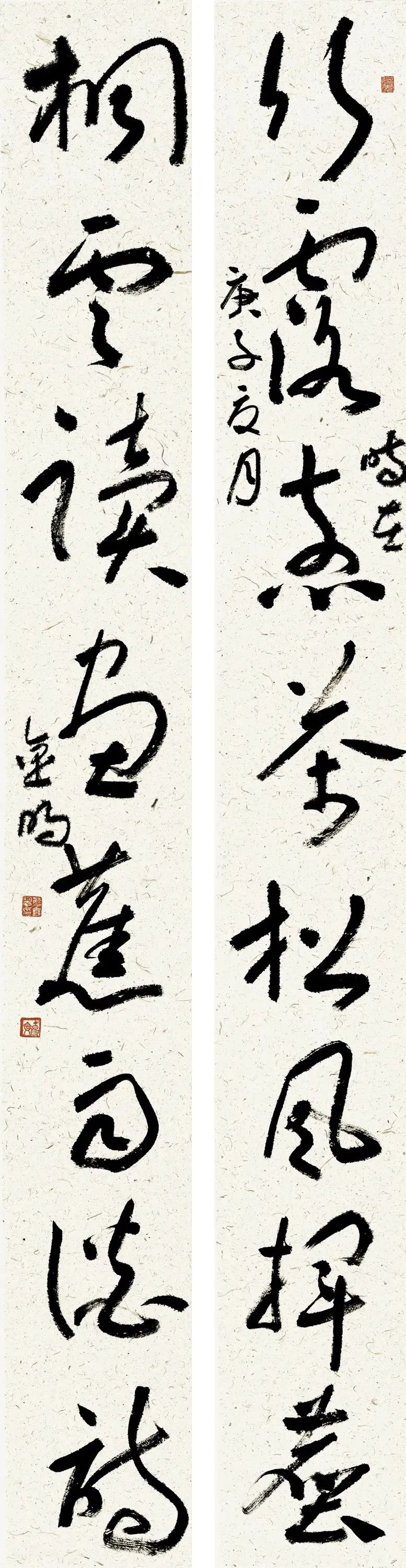

山水功名自撰联 草书楹联

纸本设色 180×30cm×2

这样的作品很自然地显示出一种“生”的意味。这种生涩,完全不同于西方现代艺术中刻意追求“陌生化”的纯形式努力;也迥异于困在虚无里无地徘徊的存在主义,那种迷失于时间与空间无限展开的所谓“存在”之态。“生”包含了中国传统文人艺术中最独特的一种审美追求,追求一种与天同运、“群籁虽参差,适我无非新”(王羲之语)的不可重复的天机生趣。借用明末傅山的话说,“一字有一字之‘天’,一行有一行之‘天’”。

书法之“法”本来就包含有技艺与天道两个维度,而蒋金明对技艺与天道两维都葆有深刻的敬意。对于书法创作的最高难度——草书,他只是老老实实依从古训,不到中年不作草。这与当代书坛的许多草书好手的路径大有差异,似乎不合时宜。由于展览、比赛鼓励竞技,当代书坛可能是历史上草书好手最多的时代。不过,如果仔细推究其间的得失,目前虽然有数量的优势,但质量上恐怕不容太乐观。国展草书高手,通常会面临一个瓶颈,就是草书点画显得比较扁薄软弱,有可能陷入平庸的泥沼。

白鸟青山联 草书楹联

纸本设色 180×30cm×2

有“当代草圣”美誉的林散之,写到70岁,自己都说草书还写不好。哪怕勤奋如明代文徴明,也是到了70岁之后,才初窥结实淋漓的草书气象。至于自负如王羲之,论到草书时,都有自谦的时刻:“吾书比之钟(繇)、张(芝)当抗行,或谓过之,张草犹当雁行。张精熟过人,临池学书,池水尽墨。吾若耽之若是,未必谢之。”他只敢笼统地说自己的书法与钟繇、张芝不相上下,虽有人说他的书法超过他们,但他自己不敢说草书能胜过张芝,最多只是雁行,原因只好归结于:他无法像张芝那么疯狂地勤奋临池。

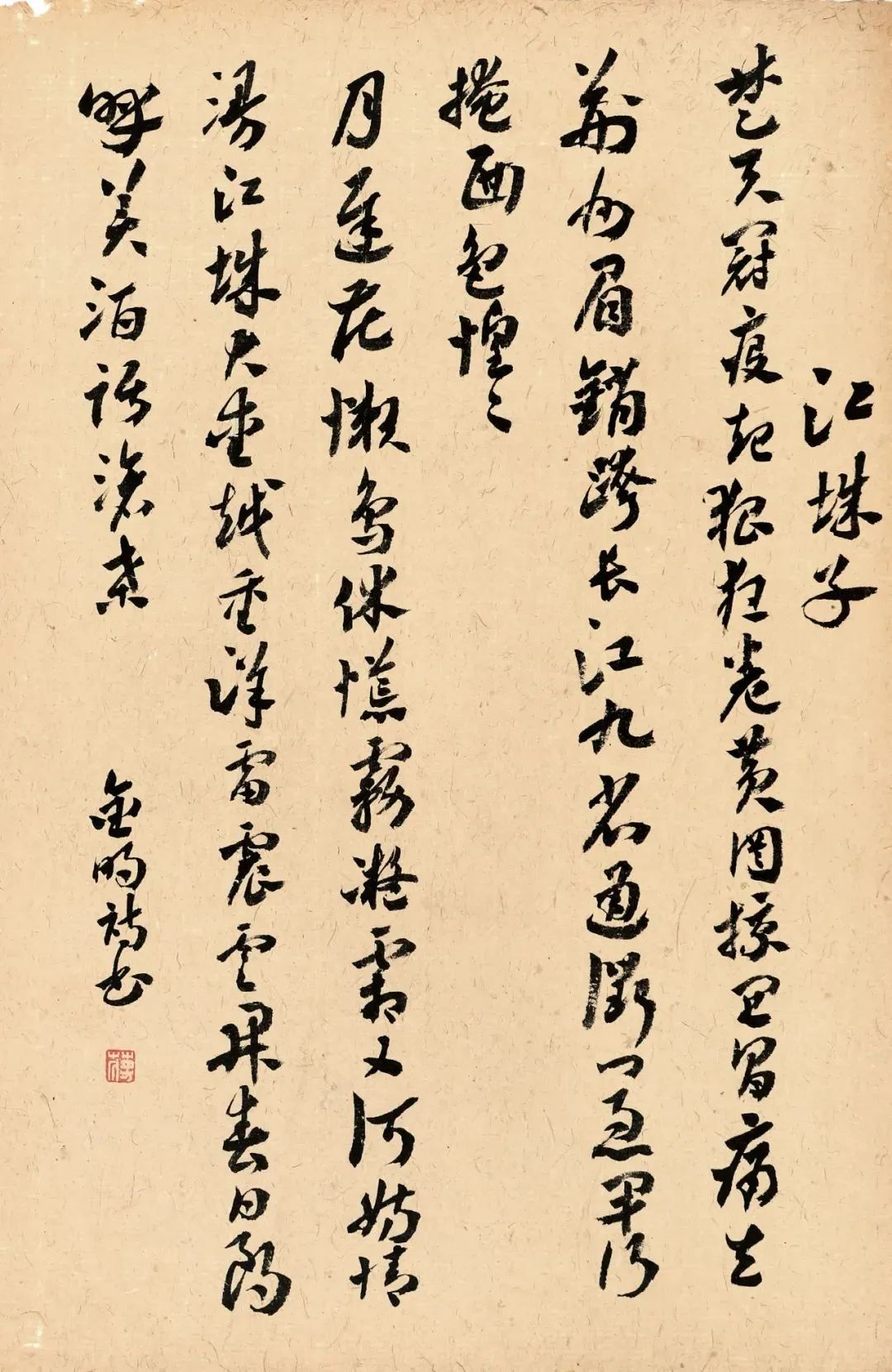

蒋金明虽从未停止往前的脚步,却也从不急于求成。他总能较为清醒地把握自己的创作节奏。他的草书就是充分沉淀之后的自然勃发,一出手就不同时风。2019年夏天,我看到他的一幅六尺草书条幅,是自书诗,双调《望江南·台湾》其一:“春已至,两岸拜炎黄。日月潭思西子水,观音山沐普陀光,追梦共飞觞。”诗作感时而发,书作令我惊艳不已,感觉比两年前的草意更为精熟丰沛。作品写得跳宕不羁极为流畅,然而点画非常圆润扎实,充满不经意的小变化,整体是他一贯的那种看起来不安排不做作、扑面而来的淋漓“生气。这样的创作,已是自成风范。

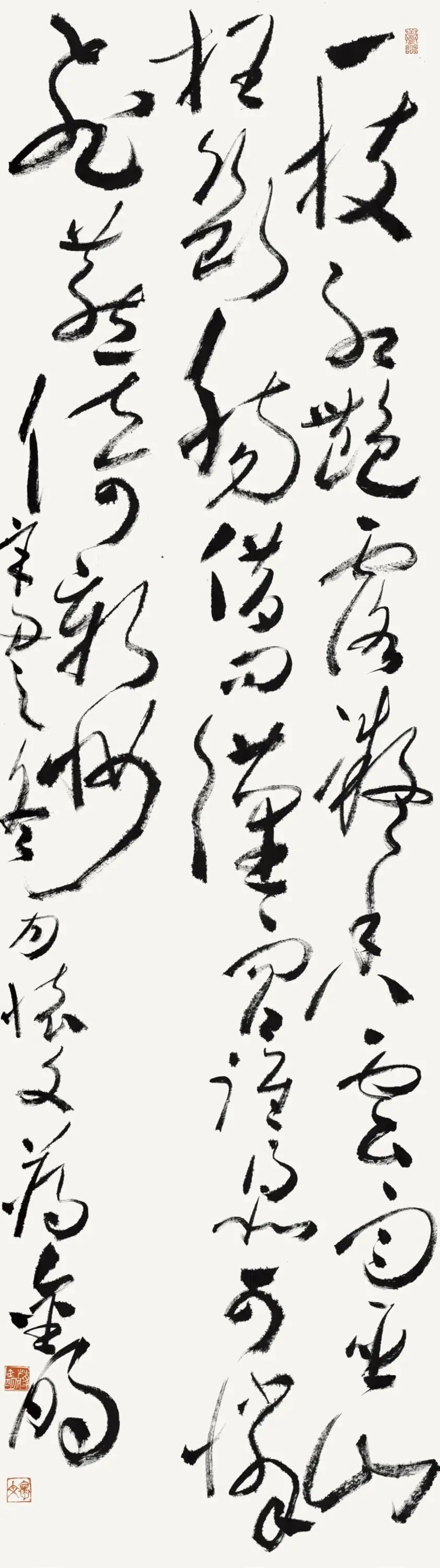

李白《清平调》 草书条幅

纸本设色 76×248cm

不过,近期他又迷上了大字章草,草风由此一变再变,由晓畅入劲涩,再出酣畅。读他近期有浓厚章草笔意的巨轴大草,近距离眼见他手下不断变幻的手感与风范,真是又羡慕又惊喜又敬佩。不断日新月异的境界,蒋金明正在实现他的艺术理想,真真令我感受到了“龙场顿悟”式的开阔与自由。

近年来,经常能在深夜感受到蒋金明发来新作的欣喜,也非常幸运能见证一位艺术家充分自我蜕变的精彩过程。多书体的深修,到了一定程度自然就会有顿悟式的暴发。我看着眼前草书作品的小节奏日益丰富,而气息却更加流畅而雄强。他草书的果断率意坚强已经多见风行雨散烟云润泽,正持续丰满渐入佳境。章草与碑学笔意的介入,让草书点画筋骨更显硬朗,而大量晚课的结果,也让这生拙硬骨不断疏通,笔触又逐渐松动舒展,让雄浑和细腻、生拙与畅达保持着敏锐的跃动与持续的平衡。随着心境、状态与表达内容的差异,他一会儿笔下沾染了点秋气,透爽里带着苍茫;一会儿又华滋清 新,如东风多情润含春雨;一会儿又一腔豪迈,慷慨多气,志深笔长。

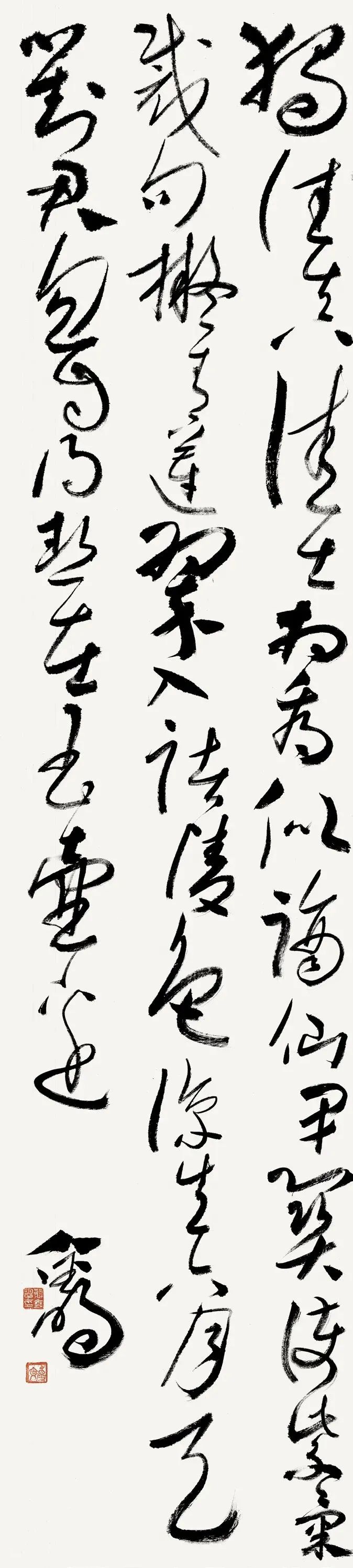

心肠肌骨联 草书楹联

纸本设色 180×30cm×2

《人骑图》是元代画家赵孟頫于1296年创作的纸本设色画, 该图绘一草书的高潮未歇,蒋金明又把金文的天趣、魏碑的奇崛、简帛的率性、草书的畅达融入了隶书的雄浑。他近期的隶书翻出了新格,让身边的艺友们大为惊叹。细问一下,他才自言,这个结果不是一时兴起,而是思索沉淀已久,最近只是状态到了,找到手感与突破口。这个隶参篆简魏的感觉,又略有草意,融通得十分自然巧妙,如羚羊挂角,真是写出了“蒋家体”,雄强浑厚又斯文松动,能表现非常不同的情状:可以诚恳端庄的君子气象,可以活泼俏皮的悠闲雅逸,也可以刚强勇猛的英雄气概。借助于时代考古学、出版业带来的全新书法遗产眼界,凭着才情、学养与努力,蒋金明在一个艺术家最为成熟的年纪,暴发出了惊人的艺术创造力,进入了一种自由开阔的创造境域。

看着他那不断给人带来惊喜的丰沛生长力量,我的眼前不由得闪现出一个情境:好几年前,在他业余工作室的抽屉里,见过一批小玩意,那是他像玩建筑空间一样,玩文字构造的笔墨小游戏。

自作词《忆江南春忽至·其一》 草书立轴

纸本设色 180cm×50cm

蒋金明书法创作中,我们看到了一种充满生长性与开放性的生命状态:既节制规矩又流动不羁,既秩序井然又鲜活自由。这种状态内含着一种经过充分发展、蕴积之后的精神生长力。创作上,体现为果敢率性与细腻精微之间建立的一种内在的、动态的平衡。这种动态的平衡,涌动着生生不息的力量。这很接近于明代董其昌论书法中反复申说的一种经过顿悟之后的“淡”与“生”,董氏曾经很有层次地详细辨析过这个问题:

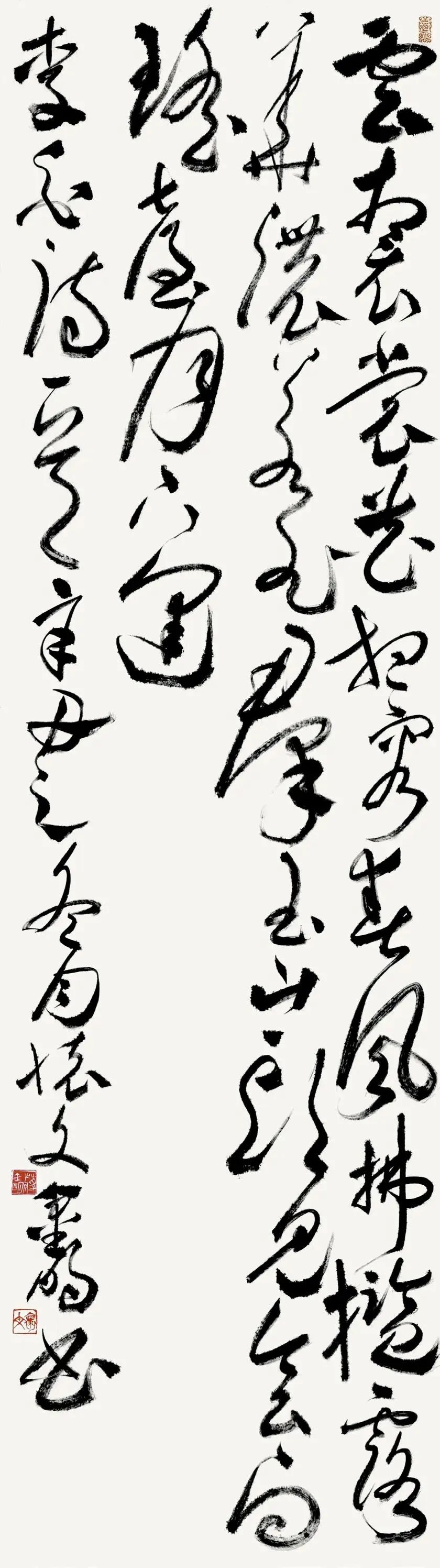

杜甫《饮中八仙歌》 草书六条屏

纸本设色 238×50cm×6

“鲁公行书在唐贤中独脱去习气,盖欧、虞、褚、薛皆有门庭,平淡天真,颜书第一。”(《董其 昌容台集·论书》)“撰述之家,有潜行众妙之中,独立万物之表者,淡者也。世之作者极才情之变,可以无所不能,而大雅平淡,关乎神明,非名心薄而世味淡者,终莫能近。……无门无径,质任自然,是谓之淡。”(董其昌《容台集·论美堂集序》)“与赵文敏较,各有短长。……赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色。赵书无弗作意,吾书往往率意。”(董其昌《容台集·论书》)

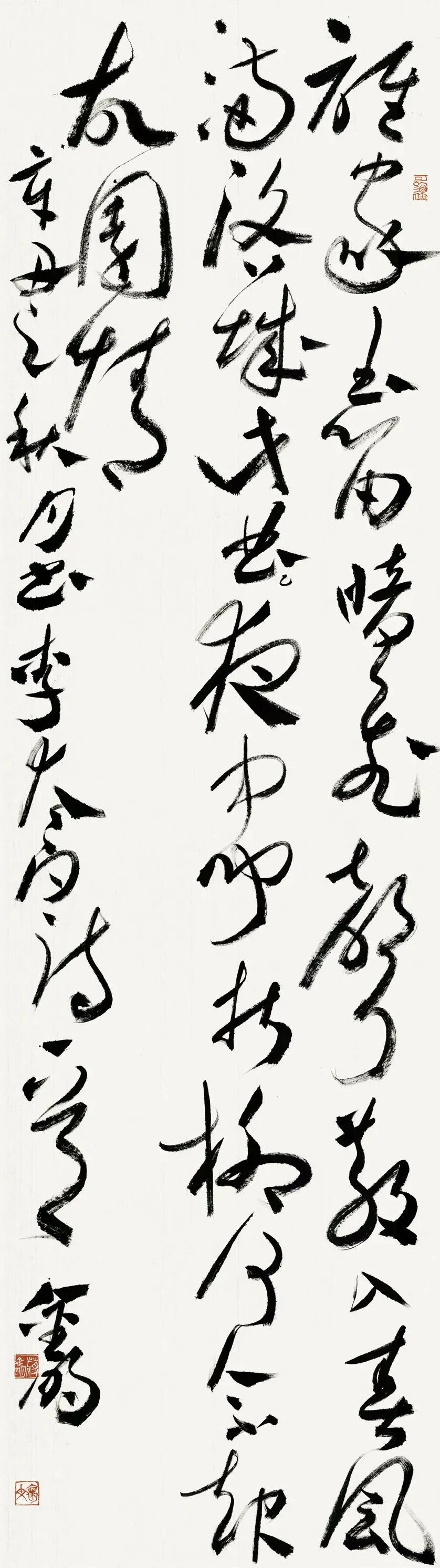

自作词《忆江南春忽至·其二》 草书立轴

纸本设色 180×50cm

借着论唐代书法名家,董其昌阐明只有颜真卿能够摆脱一种固化的腔调,成为最杰出的“平淡天真”者。借用这个形容,蒋金明书法虽然气象峥嵘风格鲜明,却少有腔调习气,已逼近于境界上的“平淡天真”。他从来不愿形成某种过于套路化的创作样式,却又总是致力于为创作增加新的要素与力量,既是苦心孤诣刻意追求,又能心随性转自然遣兴,善于在一种艺术张力中推进他的创作,这就不会陷入自立牢笼自我设限,就有可能抵达从心所欲不逾矩的自由境界。“大雅平淡”其实是一种很高的艺术与生命境界,虽然需要技艺为根基,却并不指涉技法。这是喜好炫技、“极才情之变”的米芾都很难达到的一种境界。当代书法家中,能够虚己纳物,潜行众妙,质任自然,蒋金明是其中之一。他的心机通晓规矩,又不在意细节的得失,而是透过规矩与技艺,追求一种心放物外、凝神通明的大雅天趣。

董其昌贬赵孟頫“因熟得俗态”,依我揣度,恐怕是因嫉生恨。因为赵孟頫的秀色属生而知之,完全是天生贵气所带来,大多数人根本无法望其项背。说得比较客观的是,赵书一生小心精谨,确实一贯太过刻意,终究少一点超越天趣,未能率意。董氏强调“因生得秀色”才真正值得重视,这既是他几十年心得的夫子自道,也真能给大多数人指点门径。在我看来,蒋金明书法最可贵处也在于此。

沙禽天马联 草书楹联

纸本设色 180×30cm×2

“生”指向一种开放与生长的艺术创作状态,它依赖于技艺上的“熟能生巧”,但以此为根基,还需要进一步的追求:能够一定程度上摆脱长期形成的技艺习惯,不断与自身的综合修为一起共生共长,与文化、历史、自然建立一种更深刻更开阔的联系,在艺无止境的道路上,追求个体生命精神的鲜活不息、开阔放达。

“淡”与“生”表面上是风格的追求,最终指向一种摆脱有形技术与规矩的自由无羁的精神旨趣与境界追求。传统艺术观念中的“淡”与“生”完全不同于我们日常所用的意思,而是直指道家精神的内核。如徐复观所说,正是庄子精神构成了中国艺术精神的核心。“淡”才是至味,是“百年歌自苦,未见有知音”。越走越远的个人寂寞之路,是积极事功之后的不计得失,也是一种更深刻内在的生命体验,是一种“与宇宙精神相往还”所呈现的丰饶生命状态,包含贯穿生命始终的力量,是宇宙“生机”所生发的底色与境界——淡生万象。庄子的神游,是精神境界的超迈,是为了更充分打开人性的层次,真正从浩瀚的历史与宇宙中获得规则启示与无穷动力。“淡”与“生”自然不是技法本身可以自发地实现。“功夫在诗(书)外”并不是前人一个空洞的托词与渺远的玄言,它无非是一种开阔深邃的自觉人生追求。

湖居月夜联 草书楹联

纸本设色 180×30cm×2

中国书法职业化发展,已呈不可逆的历史潮流,也必然要经历一段过度崇尚技艺的发展阶段。像蒋金明这类“仕途业余”而成的出色书家,恐怕也不会有更多的后来者。技艺修习之后,如何不断提升,不断超越自我,这属于个人的追求。书法职业化,是现代大众社会文化分工的必然结果,它与传统书法精英所要求的高水平综合素养,肯定存在一定的时代错位。当代书法家并不必然要成为时代最精英的文化代表。正如著名学者白谦慎在一次访谈中所言:传统社会中,最精英的文化人都在玩书法,而在当代,社会精英主体已经从书法中撤退。

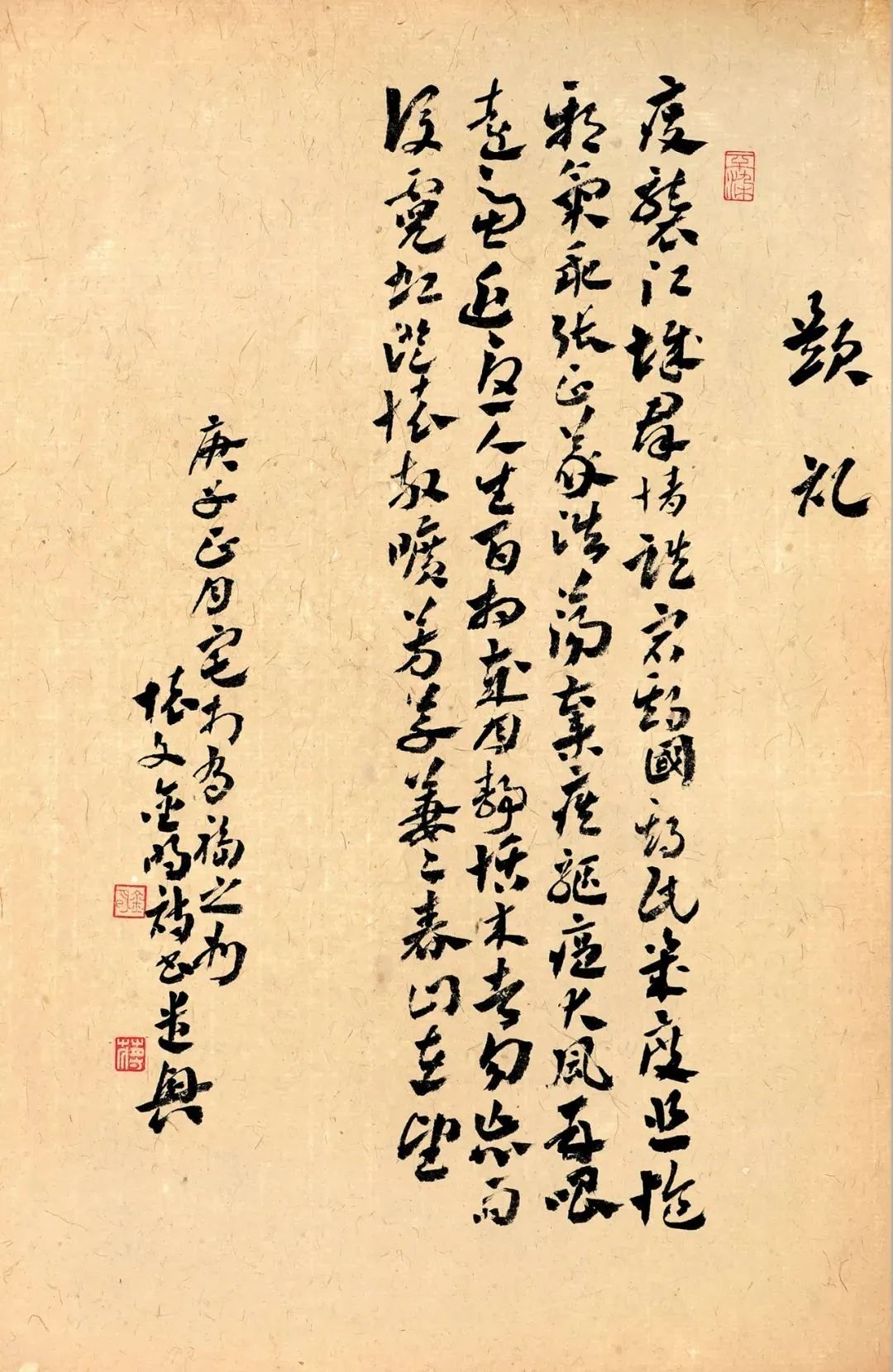

自作诗《战疫组诗·题记》

纸本设色 34cm×50cm

当然,在当代文化条件下,书法界也正逐渐形成本行业的文化精英,必然也会重新造成一定的文化分层。如果有雄心成为当代书法领域的核心文化力量,那么经典文脉的继承与弘扬一定是必然路径。在这样的背景下,讨论蒋金明书法创作对于传统精髓的实践与弘扬,当是一件有意义的事。

文/徐东树

(文章发表于《艺品》2023年第一期)