篆刻是方寸之间的艺术,在古代可属于“壮夫不为”的小计,是说他“传道”的功能有限。但就本体的抒情性而言,其实和可以载道的“文”是没有区别的,所以我试引《文心雕龙》的“神思”而阐述一下张钧的篆刻。

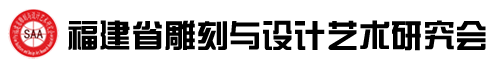

印文:身似浮云处处闲

边款:身闲心乃始闲,心闲而后有思,思而后有得,新意由此生焉。又:吃饭睡觉,喝茶看花。喝酒多半是应酬,独酌大约心怀愁。张钧于大庙山。

其一,“神用象通,情变所孕。物心貌求,心以理应”。

作为一个职业艺术家,可当也要为稻粱谋,不免会刻应制的东西,这时候用心的程度决定了作品的价值。张钧会反复琢磨作品的构成,从文字上把握其内涵,在局部上寻找新颖的面目,就连姓名印也要反复思考,在自己创作时,就更加如此。张钧的创作印中极少有抄词的现象,大多是“外感于物,内动于情”的结果。如“回家看看”“张家大冲”“耕好自家三分地”,即便是刻古代的经典语句,也是有感而发,如“人生识字忧患始”,他的边款就写道:“人生识字忧患始有人以此羡囫囵,丈夫有幸经一世,岂做乡间等死人。”儒家入世的情怀溢于言表。

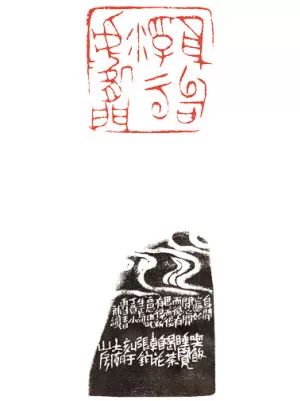

印文:旅人心碎驿桥边

边款:紧闭户,半开帘,斯际景依然。旅人心碎驿桥边,垂柳苦缠绵。关山险,清泪敛,月照水波光滟。舟中闻唱醉秦淮,灯光照留连。 雨过三通桥戊戌端午前三日刻于大庙山麓平安里一号张钧。

其二:“陶钧文思,贵在虚静,疏论五藏,澡雪精神,积学以似室,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以怿辞,然后使玄解之宰,寻声律而定墨,独照之匠,窥意象而运斤。”

张钧能取得现在的成绩,与他长期的积学、善辩、事理、清虚、养静是分不开的。他小时候就喜欢砖瓦上的图案,师从谷有荃以后,摹秦汉印近千方,用功之精,二十年后,自己重见也为之感叹,他以汉印入手之后,直接流派印,对赵之谦和黄士陵用功最多,特别是黄士陵,成了他由汉印向现在风格转型的关节点,黄士陵的刀法可以说浸透了现在的每一方印。在学习中,他始终以“我”为中心,一切学习是以完善自我而进行,在这个过程,就要懂得取舍,个中辛劳,非局外人可以知道的。

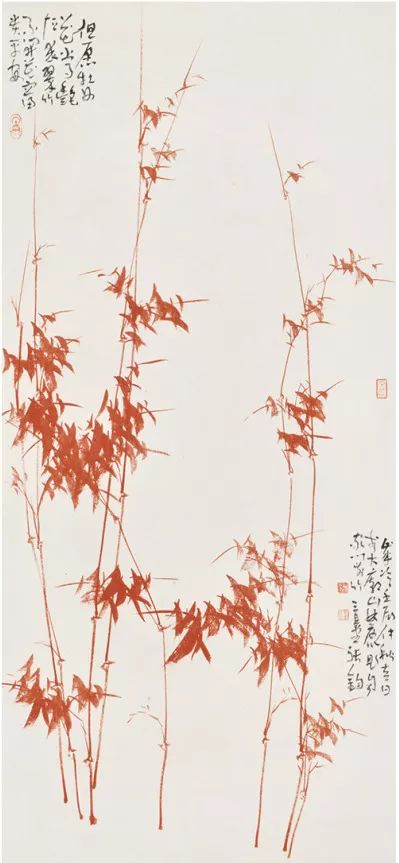

《朱竹》(附自作诗) 90x58cm 张钧作

他喜于沉思,不擅长交朋友,从七方竂到榕荫堂,他的名声越来越大,但朋友依旧很少,免去过度的应酬,打打坐、看看书,思考一下艺术人生,不过分的染上俗习,这是他能保持良好的创作状态的原因。心灵玄空,而才情兼备,“匠心”随意象而现,佳作自然妙成,是毫无疑问的事。至于创作的速度,我觉得张钧是一个享受过程的人,他刻印极少一挥而就的,在茶香墨韵之间“窥意象而运斤”,本身就是一种对俗物的超脱,对心灵的解放,然而“学浅而空迟,才疏而徒迷,以斯成器,未之前闻。”如前所述,张钧是在学和才方面下了很大功夫的,所以才能慢慢地享受创作的快乐,感受作品成功的神会。

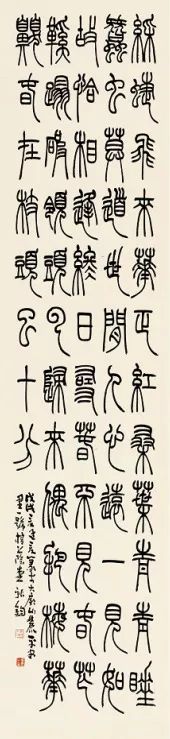

《小篆自作诗》 138x34cm 张钧作

其三,“情数诡杂,体变迁贸,拙辞或孕于巧义,庸事或萌于新意。”

在现代百花齐放的背景下,篆刻的面目繁多,张钧恪守传统的中庸审美观,被称为“不染时风”,但他不批评时风,甚至有所借鉴。如,张钧在印面处理上加强了“构成意识”,从而增加美感。“构成意识”来自西方的设计艺术,在流派印中,虽然也讲章法,但构成意识没有上升到重要的位置,以安详稳妥为主,八十年代中期,中国现代史上第二次西风东渐,构成意识被前卫的艺人大量使用到书法和篆刻上。张钧对此并不排斥,而是理性地吸收,从而使他的印章空间分布更漂亮。

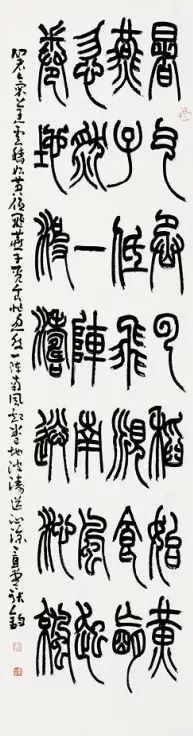

《小篆自作诗》 138x34cm 张钧作

小结:要想完全介绍张钧的篆刻比较困难,语言描述的模糊性可以引发想象,同时,也可以让我们远离真相。我强为之描述的,只能是我笔下的张钧篆刻,每位读者都会有自己的解读,还有,希望他在挑战与机遇并存的时代,永远不忘初心,取得更大的艺术成就。

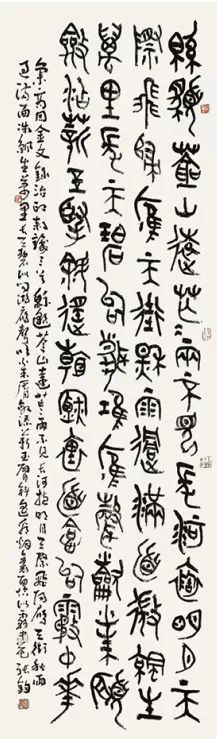

《大篆自作诗》 230x58cm 张钧作