在当代寿山石雕界,陈礼忠大师是新一代艺术家的杰出代表。他的作品讲究艺术性和社会性,展示出国石雕艺精品应有的美学品质与人文情怀。其荷、鹰、花鸟三大系列作品,突破石材的限制,扩大寿山石雕的审美领域,提高寿山石雕的艺术表现力。中国国家博物馆原馆长吕章申誉之为:“既有功力坚守传统技艺,又有勇气突破传统理念的中青年艺术家”。

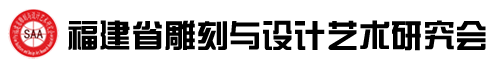

《武夷晨曲》 寿山芙蓉石 100×70×60cm 2005 陈礼忠作

坚守深研 潜心创新

陈礼忠出生于“文革”时期,祖上数代都是手艺人,从小就与手艺有着联系。他的从艺道路也几经蜕变,最初学习木作,后随舅舅冯其钦学习雕刻印纽,再到应聘石雕厂雕工,最后机缘巧合拜寿山石雕东门派第四代传人、中国工艺美术大师冯久和为师。对雕刻艺术的喜爱,是他成功的根本动力,在师父的指导下,他建立起成熟的艺术自觉性,成为像师父一样的艺术大师是他的目标。由于文化基础薄弱,他如饥似渴地学习着,曾利用业余时间到艺术院校进修三年。通过学习,他对中国传统技艺、中国工艺美术、世界艺术史有了系统了解,为他日后借鉴以建构大气磅礴作品打下坚实基础。

《守望》 寿山旗降石 58×65×35cm 陈礼忠作

艺术源自生活,为了雕刻得生动传神,创作者必须对动物生活形态习性深入观察。陈礼忠早期擅雕刻天鹅、鹰等翎毛类动物,天鹅婉约柔美,鹰却是雄强霸悍,风格截然不同。天鹅在动物园里随时可见,容易观察创作,但是鹰就不容易见到,为了解鹰的动态习性,他曾精心饲养了十几只鹰,对它们进行精细观察研究。其雄鹰作品,目光如电、爪力雄劲,并巧妙利用寿山老岭石的特性,赋予雄鹰神秘的霸气。

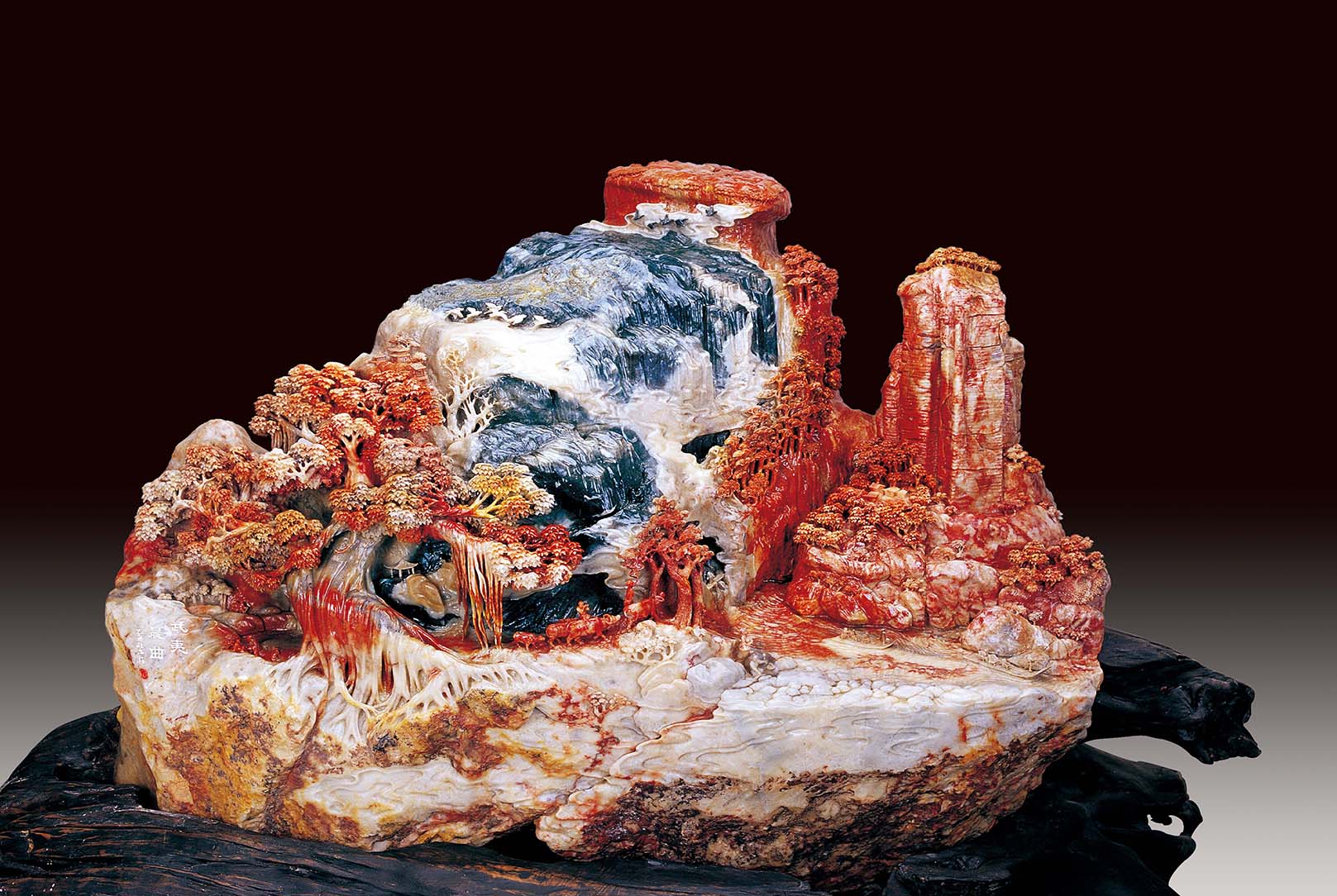

《留得枯荷听雨声》 寿山老岭石 40×30×56cm 2005 陈礼忠作

随着人生阅历的逐渐丰富,他慢慢积累着思考着沉淀着,发掘的新方向并逐步走向艺术成熟期,创作中更强调作品艺术构成,元素意境相通,如:“翠鸟、残荷、枯梗”与“雄鹰、苍穹、枯枝”。陈礼忠喜欢把“残缺、破败、枯萎”等具有西方美学意味的绘画语言引入中国传统工艺美术中来,极大地丰富了寿山石雕的作品类型,也拓宽了寿山老岭石的创作空间。他从“残荷”中体味到生命的变故,把自己的诗情画意寄托在刻刀中。在他心里,那刻在寒塘边的雀鸟就是自己的化身,感觉自己在那独霸野塘剩残荷的世界。其刀下的荷叶、莲藕、翠鸟展示出浓厚秋意,桀骜不驯的荷梗于草木凋零、秋气肃杀中,以一种硬度和角度表现种种强悍不屈绵延不断的生命力,成为中国寿山石雕史上一道立体的文人花卉写意风景。

百折不挠 文心攻石

最早知道“陈礼忠”这个名字,是与上海世博会福建馆中的《春声赋》联系在一起。遥记得当年排队数小时看到这件震撼的石雕作品。2018年4月《春声赋》被实力藏家收藏,那一刻他就像老父亲嫁女儿一般,说起“她”的成长经历,因“她”而改变了他的一生艺术和生命轨迹,感叹不已。

《春声赋》 寿山鸡母窝石 78×56×140cm 1996—2001 陈礼忠作

上海世博会福建馆镇馆之宝

而立之年,他购得一块重量级的寿山鸡母窝石,原石重约1000公斤,宽78厘米,高140厘米,厚56厘米,上有黄、红、白、蓝、黑等颜色相间。对于一块体量如此庞大,色彩如此之丰富多变的寿山原石来讲,要恰如其分地用一个主题有效地进行统摄,这是相当有难度的,非常考验艺术家的功底。凭一股冲劲他开始设计创作,在初见原石的一刹那间,他想到十二生肖中的公鸡,进而联想到中国人民的精神之鸟——凤凰。那种难以抗拒的历史魅力与文化风韵在他的心底呼之欲出,挥之不去。凤凰最神圣的时刻是“百鸟朝凤”,最辉煌的形象则是“丹凤朝阳”。于是,他就将凤凰最神圣的时刻、最辉煌的形象浓缩在这块百年难遇的寿山石瑰宝上,以展示凤凰的民族性这一完美象征。

《西风鸣禽》 寿山老岭石 陈礼忠作

创作之初,有个客户提出预定此作品,并提交了部分定金。经多年的全力创作,当作品雏形成型后,出了“意外”,客户突然毁约,并要求退还定金。从购买原石到此时,礼忠已经倾尽所有,也放下其他作品雕刻工作和收益,突如其来的变故让他一时感觉举步维艰,内心焦灼不安。但是他性格中带有一股百折不挠的骨气,迅速调整心态,羁傲不逊的内心让他暗下决心要争口气,将作品重新审视和雕琢。就这样,他排除万难和非议,一件富有诗情画意的佳作诞生。

《溪山行旅》 寿山石雕 陈礼忠作

机会是留给有准备的人,陈礼忠便是那个做了无数准备,从不轻言放弃,只顾风雨兼程的人。他的毅力和精神让方宗珪先生为之感动,后由他发起面向社会为此作品征名,引起了社会的广泛关注,收到省内外近百份应征品名。经评选福建文坛名家陈章汉的建议拔得头筹,他觉得作品“似有春声冉冉于耳际”,传递着一种春的消息,作品中凤凰翻飞,百鸟和鸣,一轮旭日喷薄而出,枯藤隐映,古木参天,群花竞放。这是一幅凤凰涅槃之后的重生情景,它喻示了中华五十六个民族在历经战火与热血的洗礼之后,重获新生的欢欣,遂为其命名《春声赋》。

《秋荷听雨》 寿山老岭石 50×30×30cm 2013 陈礼忠作

《春声赋》的气势是在陈礼忠历时五年食不知味,宿不安寝,杂念全无,经受心灵的考验,静心磨砺顽石的过程中涵养出来的。2010年《春声赋》被福建省委省政府选送上海世博会,作为福建馆镇馆之宝展出,陈礼忠和他的《春声赋》也由此一举成名,轰动业界。

勇担重任 弘扬文化

贾平凹曾这样评价他:“任何艺术到一定程度, 并不是比技术,而是作品后边的人,看这人能量的大小,看这人修养的深厚,看这人感情倾注的强弱。”为发扬和传播寿山石文化,他2012年在国家博物馆举办“志归完璞——陈礼忠寿山石雕艺术作品展”;2014年在中国美术馆举办了“文心点石——陈礼忠寿山石雕刻艺术展”;2017年带领众弟子,在国家博物馆举办“寿山石艺——陈礼忠寿山石艺术传承展”,并向国家博物馆捐赠师徒作品25件。

艺术探索的道路永无止境,为了探索他思考的关于“材”“工” 和“艺”的关系,他去往卢浮宫、佛罗伦萨等艺术圣地探索。欧洲文艺复兴的作品让他震撼,艺术创作可以借助各种材质载体,是人类的智慧赋予创作载体生命,让它有价值。他也带着寿山石作品走出国门,将寿山石文化推向了世界。2013年“陈礼忠寿山石雕刻艺术展”在法国巴黎中国文化中心成功举办,这是寿山石雕在世界最高艺术殿堂的首次隆重亮相。

《佳人反覆看荷花》 寿山芙蓉晶石 2013 陈礼忠作

陈礼忠通过艺术实践和理论探索,将对艺术的理解上升到了理论层面,形成了由以人为本、重艺轻材、尊重自然这三大思想要素所组成的艺术观,其中以人为本居于核心地位,是其艺术创作的灵魂。其著作《中国寿山石与雕刻艺术》《寿山石雕大图解·花鸟圆雕》《陈礼忠雕刻艺术》等从中国寿山石雕艺术史的角度探讨寿山石雕的美学风格,观点新颖,在中国工艺美术行业发展的大背景下探寻寿山石雕未来的发展道路。他一路走来,由技而道,从一个工艺师,到艺术家,再到艺术大师,走向文化使者。

能力越大,责任也越大。党的十九大报告中指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”作为省政协委员和福州寿山石行业协会会长,陈礼忠向上级提出了各种关于保护寿山石雕刻艺术文化的提案,如《关于建设“寿山石文化大师村”的提案》《关于开启“福建省文艺名家工作室”的建议》《关于支持规划和建设“福州寿山石文化产业园”的报告》《关于在建设改造过程中保护寿山石文化产业圈的报告》等,拼搏有力地建言献策,保护寿山石文化,推动寿山石艺术的发展,为行业的发展注入了新活力,让业界看到发展的新希望。

《啸震沧海》寿山老岭石 50×60×35cm 1996 陈礼忠作

寿山石雕刻艺术源远流长,寿山石文化艺术的发展离不开一代又一代的石雕艺人的努力和付出。陈礼忠将寿山石艺术保护、传承和发展当作自己的历史使命,他努力打造和传播全新的、符合时代特征的艺术思想和观念,打破了一些陈规陋习,开启大众对寿山石艺术的全新视角,让更多的人了解并喜欢中国寿山石雕刻艺术文化。