陈益晶擅长寿山石人物、山水圆雕、浮雕,其作品题材广泛,巧用天然俏色,融诗情画意于一体,注重人物神情和姿态的刻画,达到形神兼备,迭出新意。他也是中国工艺美术大师林发述苞雕技法的代表性传承者,素有业界万钧洪钟之称。

寿山石雕《济公活佛》《如意人生》等作品被中国工艺美术馆收藏,《松鹤雅聚》《渔翁得利》《天机不可泄露》作品分别被福建省工艺美术珍品馆、福建省博物院、福建省非遗博览苑收藏,《悠然双佛》被台湾佛光山佛陀纪念馆收藏。出版有个人作品集《陈益晶雕刻艺术》。

《普天同庆》 寿山杜陵石 陈益晶、林荣发作

名师引路 练就快刀技法

据资料记载,寿山石雕刻历史可追溯至1500多年前的南朝时期,以福州考古挖掘出的线条粗陋的“石俑”“石猪”为代表。千年的发展进步,福州寿山石雕刻技艺独步天下,故有“天下石,福州工”这一说。然而,寿山石界还有这样一句名言:“石出寿山,艺出鼓山”,陈益晶恰恰就是福州鼓山人。

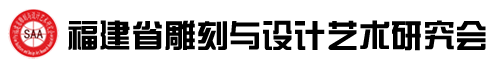

《怀素书蕉》 寿山善伯洞石 陈益晶作

寿山石雕艺术分成东门和西门两大流派,由清朝同治时期潘玉茂、林谦培继承杨玉璇、周尚均的雕刻手法,各自发展形成东西门流派。东门派主要集中在福州鼓山后屿一带,讲求造型伟岸,善取巧色,刀法矫健,作品玲珑剔透,精巧华丽,雅俗共赏,而西门派主要集中在福州洪山一带,善于因材施艺,巧掩瑕疵,刀法圆顺,追求传神意韵,作品造型饱含古朴,给人以品味交流的空间。

《三仙醉酒》 寿山荔枝冻石 陈益晶作

陈益晶的舅舅林炳生正是寿山石雕“东门派”的优秀传人,雕刻以造型见长,刀快手也快,也是他的启蒙老师。陈益晶从小看林炳生雕刻,耳濡目染间便对雕刻艺术产生了兴趣,自然而然随舅舅学习雕刻技艺。林炳生对他的要求很高,教导他“工欲善其身,必先利其器”之理,即便是磨雕刻刀这一基本功,也要他练到炉火纯青,所以传承了林炳生的“快刀技法”。严师出高徒,陈益晶不到20岁就出师了。他到福清的一家工艺美术厂工作,第一个样品拿到广交会上,就接到大订单。这让大家对他刮目相望,很快他就成为厂里的师傅,教授学生雕刻技法。

书画皆能 苞雕技法得精髓

东门派”的嫡传弟子、中国工艺美术大师林发述,是陈益晶的另一位师傅,也是他的岳父。林发述与林炳生虽师承一脉,但风格却截然不同,林炳生重写实,而林发述则重写意。如果说林炳生的教导为陈益晶在雕刻方面打下全面且扎实基础,那林发述的教导就是让他的雕刻技艺成熟和升华。

《太白醉酒》 寿山芙蓉石 陈益晶作

林发述大师一生勤奋好学,喜爱绘画,勤练笔墨,临摹佛圣画艺术大师李耕作品数十幅,拜花鸟大家宋省予为师学习花鸟绘画创作,且与大家陈子奋成忘年之交,亦师亦友,时常一起挥毫泼墨,互相切磋。在他的精心教导下,陈益晶在美术和书法方面拥有着不俗造诣,具有相当高的美学修养,可熟练地将绘画技巧和意境相融合,让作品更具诗情画意。

林发述博采众家之长入古出新,其苞雕技法拙中寓巧,陈益晶继承了他的苞雕技法精髓,用独特的造型方式表现石皮,用细腻的刀法刻画内部结构,形成外在简练、内在细致的作品风格。其苞雕作品构思巧妙、韵味横生,刀笔线条生动丰富,令人沉醉。

《刘海戏金蟾》 寿山芙蓉石 陈益晶作

《和合二仙》是陈益晶苞雕技法的代表性作品。和合二仙,传为唐贞观年间台州奇僧寒山、拾得二人。“和”“合”寓同心和睦之意,二仙后发展为主婚姻之神,象征福气、财气、幸福与欢乐。该作原石为善伯洞石,质地晶莹脂润,蜡性较强富有光泽。作品中的和合二仙,顽皮地藏在一片荷叶内,神态生动,焦点集中,主体突出,内外色彩对比鲜明。石皮雕饰成荷叶,纹理清晰,取荷叶之“和”意,更添福气与幸福之意。该作是陈益晶包雕技法的典范之作,圆润饱满,刀法简练,形态传神,以方寸之石透出意境万千,实为雕工之上上品。

因材施艺 行一相抵九工

陈益晶从事寿山石雕40余年,得东门技艺真传,不拘一格博采众长,不断超越臻于完美。他的作品既有大刀阔斧的豪迈气,又有温婉简约的文人气,特别是对石材俏色的处理,得到著名金石画家潘主兰先生的赞赏,并为他提笔“因材施艺,巧用自然”。他的作品《银河会》《东山弈棋》等等,都是经典的俏色之作。

《放生》 黄枣冻石 陈益晶作

石雕界有这样一个说法:一相抵九工,说的是一成的认真相石,比得过九成的埋头蛮干。陈益晶老师的作品《银河会》就是一个最好的例子。这个作品在诞生之前,原石曾摆在陈老师的显眼的床头柜三年之久。因为石材难得,且原石中间有黑色杂质,每日相石,完全没有创作头绪,对其中黑色块解读乏力,也不知该如何取舍,迟迟不敢动刀。把这块石头“束之高阁”,这一放就是三年。

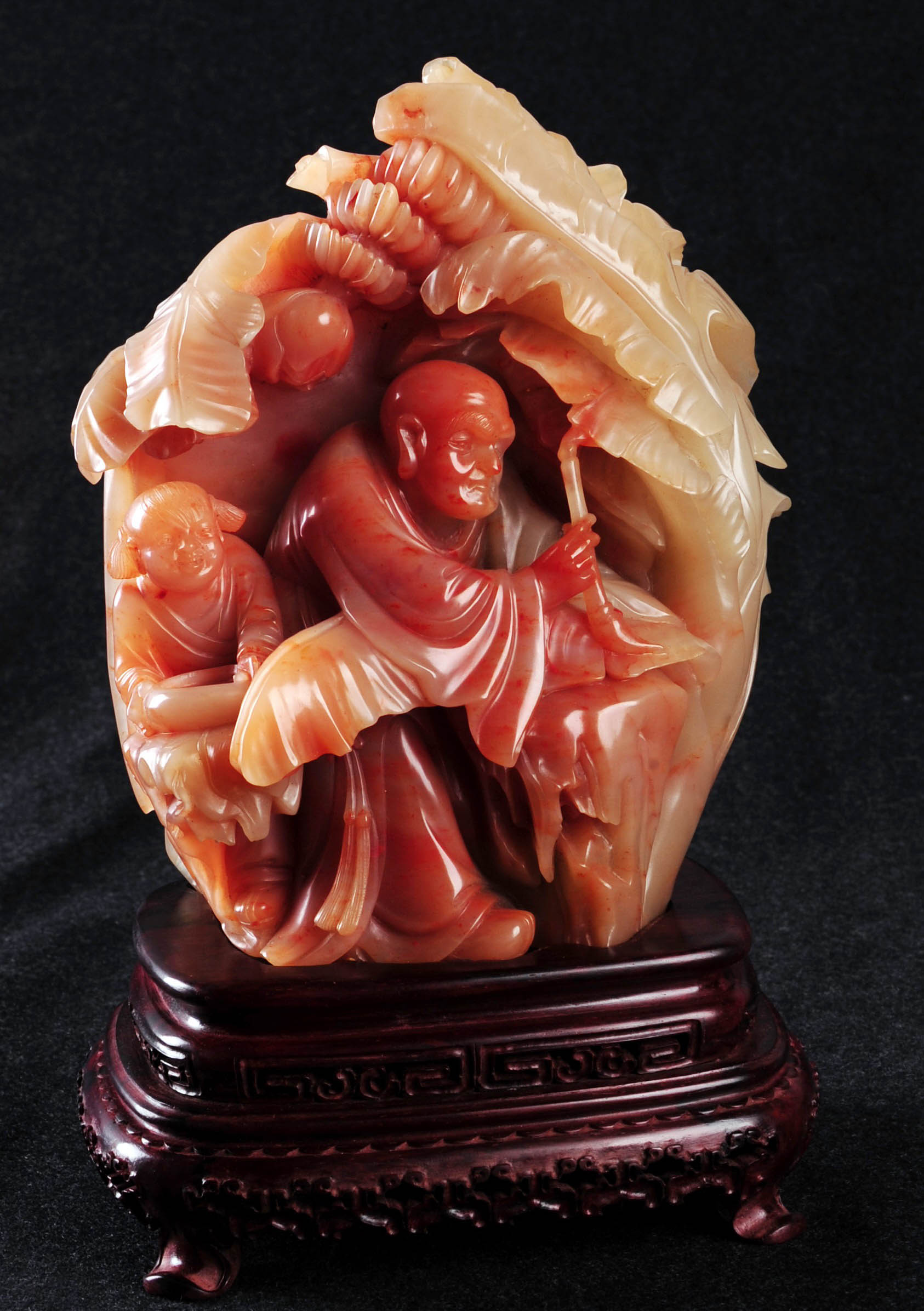

《银河会》 寿山荔枝冻石 陈益晶作

福州农村有“七月半旦”的习俗,时间在农历“七夕”后。当与父老乡亲聊及七夕的牛郎织女时,一瞬间灵感降临,牛郎织女银河相会的场景浮现于眼前,并可将黑色杂质块设计雕刻成牛郎放牧的牛,困扰三年的难题一下子解开了。既保留了原石特色,又刻画了美丽的传说故事,巧妙赋予作品灵魂。相石三年,创作三月。作品《银河会》获1988年福建省寿山石文化艺术作品展一等奖、2002年中国工艺美术 “华艺杯”银奖。

技艺传承 谦逊传道授业

陈益晶不仅在艺术道路上虚心谦逊,善于接纳他人良策,在生活中,他为人谦逊平和、低调内敛。他认真学习古典文学、艺术理论等文化艺术知识,努力为寿山石雕刻艺术创作汲养,务求作品内涵丰富,意蕴无穷。潘主兰曾因此为他题写:“不发狂言宜吉利,多行好事自祯祥”。这两句话成为他的为人真实概括,也成为他雕刻路上的警示名言,一路伴随他攀上工艺美术界巅峰,斩获中国工艺美术大师殊荣。

《福临门》 寿山荔枝冻石 陈益晶作

“传道,谓修己治人之道;授业,谓古文六艺之业;解惑,谓解此二者之惑。”陈益晶受“东门派”林炳生和林发述的精心指导,深谙技艺传承的重大责任和使命:“对于雕刻艺术,我有传递下去的责任,不能让自己原地踏步,才能担得住这样的责任”。他不遗余力地先后教授有徒弟:林大榕、张志在、陈凯、林城、林永昌、王光林等人。

《辞汉相出五关》 寿山荔枝冻石 陈益晶作

师徒间的传承,不仅是技法、学识的传递,也是做人、品德的授受。民间手艺的延续,靠的是家庭世代相传和拜师学艺,师徒间的传承,让众多优秀的民间手工技法焕发出旺盛的生命力。寿山石雕刻技艺通过手口相传,不是说技艺有多神秘,也不在于技法有多精巧,只是工业标准下的传习是冰冷的复制品,教会给人的是数据化的量度。而陈益晶师徒之间则更像是一把薪火,带着滚烫的温度,带着满载的人文关怀,可以穿越时空的限制……

《布袋弥勒》 寿山芙蓉石 陈益晶作

泱泱我中华,巍巍礼仪邦,“工匠精神”,薪火相传。一对对师徒架起的是传统技艺传承的桥梁,不断向世界诉说着一个个来自中国的东方传奇。陈益晶老师和他的徒弟们,彼此在工艺上孜孜不倦地探索,相互学习,相互融合,相信在陈益晶老师的领军下,寿山石东门派雕刻技艺势必在艺术舞台上大放光彩。